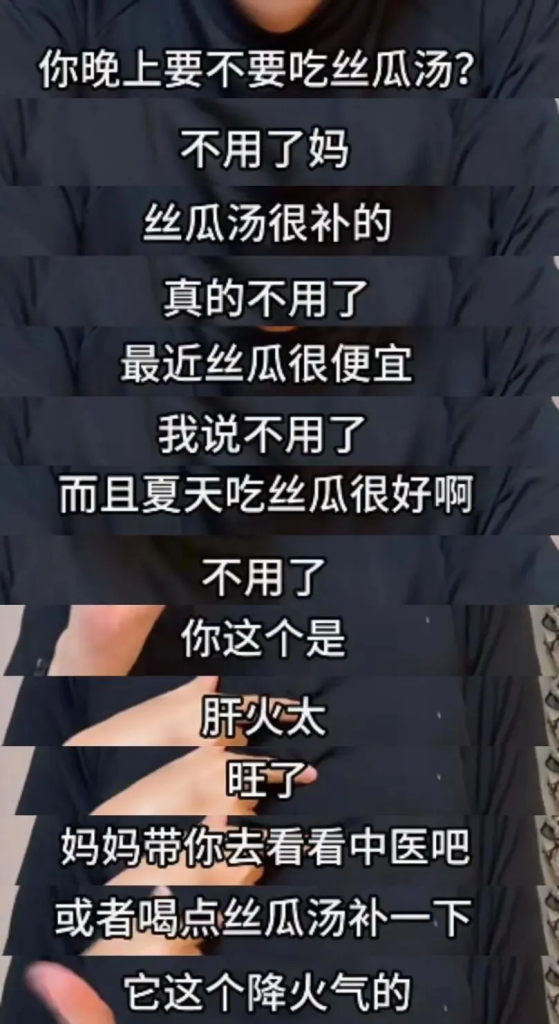

“你这么凶干嘛?肯定是肝火太旺了,喝点丝瓜汤降降火吧。”

博主 @累子的这句台词,让 “丝瓜汤” 从一道家常菜变成了年度最热的情感符号。无数人在这段荒诞对话中看到了自己 —— 明明只是拒绝不想要的东西,却瞬间沦为 “不懂事”“脾气差” 的一方;明明满心委屈,却被一句 “为你好” 堵得哑口无言。当我们对父母的话语越来越容易烦躁,真正刺痛我们的从不是关心本身,而是那场以爱为名、旨在吞噬自我的 “情感操控”。

这种被网友戏称为 “丝瓜汤式” 的沟通模式,早已渗透在家庭生活的每个缝隙。它可能是明知你对香菜过敏,却坚持 “多吃能适应” 的强硬投喂;可能是无视你职场压力,反复追问 “怎么还不考公” 的持续施压;也可能是你明确表示不想喝水,却因 “对身体好” 被一路催促的窒息关怀。正如网友所言,汤碗可以换成葡萄、棉衣、稳定工作,但其精神内核从未改变:你的感受无关紧要,我的判断才是唯一真理。

这场看似温情的互动,本质是一场隐秘的服从性测试。父母执着于让你喝下的从来不是丝瓜汤,而是通过 “喝汤” 这个动作确认自己的权威 ——“你是否还愿意顺从我的意志?”。当拒绝引发争执,他们便会启动 “愧疚诱导” 的终极武器:“我辛辛苦苦养你,连碗汤都不愿喝?”“我都是为了你好,你怎么这么不懂事?”。心理学研究发现,这种以牺牲感绑架对方的方式,会直接摧毁个体的自我认知,让人在 “不顺从就是不孝” 的道德枷锁中陷入自我怀疑。更令人无奈的是,这种操控往往具有代际传递性,正如 “丝瓜汤老奶” 也逃不过父亲托梦叮嘱吃 “佛手瓜” 的宿命,伤害往往在不经意间延续。

长期浸泡在 “丝瓜汤式” 环境中,烦躁便成了必然的情绪反抗。当 “我不想喝” 的真实表达被解读为 “肝火旺盛”,当 “我有自己的规划” 被简化为 “年轻不懂事”,个体的自我边界正在被不断侵蚀。就像电影《柔情史》中的小雾,从坐姿到工作,从恋爱到生活,母亲的掌控无处不在,最终让她在顺从与反抗的撕裂中失去自我。这种长期的情绪压抑,会逐渐转化为条件反射式的烦躁 —— 不是讨厌父母的声音,而是恐惧自己的需求再次被漠视,恐惧那个真实的自我又要被迫隐藏。

值得庆幸的是,“丝瓜汤” 梗的爆火,本身就是一场集体性的心理疗愈。当千万人在评论区分享自己的 “被迫喝汤” 经历,那种 “原来不止我一个人这样” 的共鸣,恰好满足了心理学家科胡特所说的 “镜映需求”—— 我们的痛苦被看见、被确认,孤独的创伤便有了治愈的可能。网友们用二创段子、表情包解构着权威话语,将 “肝火旺盛” 变成调侃的口头禅,这种幽默的反抗实则是对创伤的重新编码:当我们能嘲笑 “丝瓜汤” 的荒诞时,就已经在挣脱它的控制。有网友坦言:“看段子时笑着笑着就哭了,但哭完突然觉得没那么委屈了”,这正是集体疗愈的力量。

真正的和解,从来不是强迫自己喝下 “丝瓜汤”,而是学会在尊重与边界间找到平衡。我们可以尝试用 “温和而坚定” 的方式重建沟通:用 “我感到不被尊重” 代替 “你总是不信任我”,用 “我理解你的担心,但我需要自己决定” 回应过度干涉。经济独立与支持系统的建立,则能为边界感提供坚实支撑 —— 当我们不再依赖他人的认可生存,便有了说 “不” 的底气。更重要的是要明白,理解父母行为的动机不等于认同:他们或许只是囿于时代局限,只能用 “丝瓜汤” 这种笨拙的方式表达关心,但这份笨拙不应成为伤害我们的理由。

家庭关系的本质,从来不是单方面的服从,而是相互尊重的平等。丝瓜汤本可以只是一碗汤 —— 喜欢便喝,不喜欢便拒绝,没有道德绑架,没有权威试探。当我们学会用幽默化解尴尬,用坚定守护边界,那些以爱为名的 “丝瓜汤” 便会失去伤人的力量。

愿我们终能在家庭中拥有 “不喝丝瓜汤” 的自由,愿每一份关心都能被精准传递,每一个自我都能被温柔看见。毕竟,真正的爱从来不是 “我要你喝”,而是 “你喜欢就好”。

发表回复