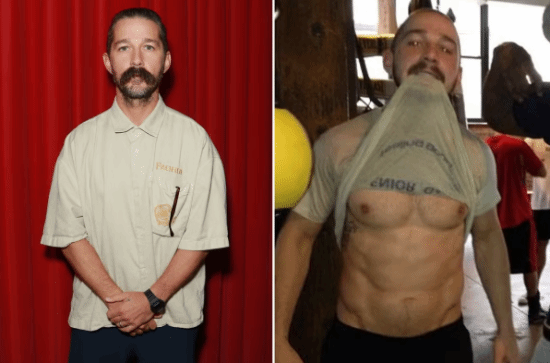

当《变形金刚》里那个阳光帅气的男主角希亚・拉博夫以近 100 公斤的壮硕身形出现在英国拳击犯罪剧集《Salvable》的宣传活动上时,外界起初以为这是他为角色付出的 “敬业” 成果。然而,这位 39 岁的好莱坞男星随后的坦白,却揭开了影视圈一个长期被掩盖的灰色角落 —— 为快速塑造角色体型,他在短期内服用 SARMs 类固醇,让体重从 75 公斤飙升 25 公斤,直到医生发出 “再继续就可能危及生命” 的警告,才不得不停药恢复自然体重。这一事件不仅让 SARMs 这类新型类固醇药物进入公众视野,更引发了人们对好莱坞演员体型焦虑、药物滥用以及职业健康等一系列问题的深度思考。

50 斤增重的 “捷径”:SARMs 类固醇的诱惑与致命风险

“有人告诉我我快死了,我的医生也说‘你得停下’。” 希亚・拉博夫在采访中回忆起那段用药经历时,语气中仍带着一丝后怕。为了贴合《Salvable》中拳击手的角色形象,他选择了一条 “捷径”—— 服用 SARMs(选择性雄激素受体调节剂)。这种被称为 “新型类固醇” 的药物,之所以能吸引众多追求快速增肌的人,正是因为它能在短期内显著提升肌肉量,且初期看似比传统类固醇的副作用更 “温和”。

但事实上,SARMs 的危害远比人们想象中可怕。医学研究表明,这类药物会对人体内分泌系统造成严重干扰,导致睾酮抑制,男性服用者可能出现精子数量大幅下降、性功能障碍等问题,甚至影响生育能力。同时,它还会引发一系列外观和身体机能上的副作用:脱发让不少使用者提前面临 “秃顶” 困扰,严重的痤疮遍布面部和背部,情绪波动剧烈,时而暴躁易怒,时而抑郁消沉。更致命的是,SARMs 具有明显的肝毒性,长期或过量服用会导致肝功能衰竭;而对心血管系统的损害则更为隐蔽,可能增加心脏病发作和中风的风险,这些损伤往往是长期且难以逆转的。

希亚・拉博夫并非个例。在好莱坞,为了满足剧本对角色体型的苛刻要求,不少演员都曾陷入药物增肌的漩涡。此前就有媒体曝光,某动作片明星为在三个月内塑造出 “肌肉猛男” 形象,私下使用类固醇,结果拍摄期间多次出现心悸、头晕等症状,甚至在片场晕倒。这些案例都在警示着:药物增肌带来的短暂 “完美体型”,是以牺牲长期健康为代价的,所谓的 “捷径”,实则是一条通往健康深渊的险路。

值得注意的是,希亚・拉博夫在坦白中提到,他的体重增加并非全部是瘦肌肉,“吃得很多” 也是重要原因。这一细节揭露了药物增肌的另一个真相:很多时候,快速增重的背后不仅有药物的作用,还有过量饮食带来的脂肪堆积。这种 “肌肉 + 脂肪” 的增重模式,不仅不符合角色对 “精壮” 体型的要求,还会进一步加重身体负担,增加肥胖相关疾病的风险。当他停药后恢复到 75 公斤的自然体重时,那些靠药物和过量饮食堆积的 “虚胖” 也随之消失,这也从侧面证明了药物增肌的虚幻性 —— 它无法带来真正健康、可持续的体型改变。

好莱坞的体型焦虑:角色需求与行业压力下的无奈选择

希亚・拉博夫的事件之所以引发广泛关注,很大程度上是因为它戳中了好莱坞长期存在的 “体型焦虑” 痛点。在影视行业,尤其是动作片、超级英雄电影等类型片中,对男性演员的体型要求近乎苛刻。观众期待看到的是肌肉线条明显、充满力量感的角色形象,制片方为了追求视觉效果和票房成绩,也会对演员的体型提出极高标准。这种 “审美绑架” 让不少演员陷入两难境地:要么在短时间内达到角色要求的体型,要么面临失去角色的风险。

对于演员而言,塑造角色是职业本分,但自然健身增肌是一个漫长且艰难的过程。专业健身教练表示,一个普通人在科学训练、合理饮食的前提下,每月最多只能增加 0.5-1 公斤的纯肌肉,要在几个月内增加 25 公斤肌肉,几乎是不可能完成的任务。然而,好莱坞的拍摄周期往往十分紧张,留给演员准备体型的时间通常只有 3-6 个月,这种 “时间紧、任务重” 的压力,让一些演员不得不铤而走险,选择药物这条 “捷径”。

更令人担忧的是,好莱坞的这种体型文化还在不断向外扩散,影响着全球范围内的观众和从业者。不少年轻演员为了模仿偶像的 “完美体型”,盲目跟风使用类固醇,却对药物的危害一无所知。此前有调查显示,在好莱坞的年轻男演员群体中,有近 10% 的人曾使用过类固醇或其他增肌药物,而这一数字在动作片演员中更是高达 20%。这种畸形的行业生态,不仅损害了演员的身体健康,还传递了错误的价值观 —— 似乎只有拥有 “极致体型” 才能在行业立足,而忽视了演员真正的核心竞争力应该是演技和职业素养。

从批判到反思:如何构建健康的影视行业生态?

希亚・拉博夫自曝用药增肌后,外界的声音大多集中在对他的批判和对药物危害的科普上,但很少有人思考:是什么导致了这种现象的发生?除了演员自身的选择,影视行业是否也应该承担起相应的责任?

事实上,好莱坞长期以来对演员体型的过度要求,本质上是一种 “唯外貌论” 的行业偏见。这种偏见不仅针对男性演员,对女性演员同样苛刻 —— 女性演员往往被要求保持极瘦的体型,甚至不惜通过节食、催吐等极端方式控制体重。这种不健康的行业文化,不仅损害了演员的身心健康,还误导了观众的审美观念,让人们将 “外貌” 与 “能力” 划等号,忽视了艺术创作的本质。

要改变这种现状,首先需要影视行业自身进行反思和调整。制片方和导演应该摒弃对演员体型的过度苛求,更加注重演员的演技和角色适配度。在剧本创作阶段,就应该避免对角色体型设定过于极端,给演员留出合理的准备时间和空间。同时,行业组织也应该出台相关规范,禁止演员使用违禁药物增肌或减重,并为演员提供专业的健康指导和支持,帮助他们通过科学、健康的方式塑造体型。

其次,演员自身也需要树立正确的职业观念。虽然塑造角色需要付出努力,但不能以牺牲健康为代价。应该认识到,真正的 “敬业” 不是盲目迎合外界的体型要求,而是通过提升演技、深入理解角色来打动观众。同时,演员也应该增强自我保护意识,了解药物的危害,拒绝使用违禁药物,主动选择健康的生活方式和体型管理方法。

此外,媒体和公众也应该承担起引导责任。媒体在报道明星体型时,应该避免过度渲染 “极致体型” 的重要性,而是更多地关注演员的专业能力和作品质量。公众也应该树立理性的审美观念,不盲目追求 “完美外貌”,而是学会欣赏演员的演技和艺术魅力。只有当整个行业和社会都摒弃了 “唯外貌论”,才能为演员创造一个健康、可持续的职业环境,让影视创作回归艺术的本质。

健康永远比 “体型” 更重要

希亚・拉博夫的经历,就像一面镜子,映照出好莱坞影视行业的光鲜外表下隐藏的健康危机和行业乱象。他用自己的亲身经历告诫所有人:药物增肌带来的短暂 “成功”,终究是一场虚幻的泡沫,一旦破灭,留下的只会是难以挽回的健康伤害。

在这个追求 “快速成功” 的时代,很多人都渴望找到一条通往目标的 “捷径”,但却忽视了 “捷径” 背后往往隐藏着巨大的风险。无论是影视行业的演员,还是普通大众,都应该明白:健康永远是人生最宝贵的财富,任何时候都不能为了追求短期利益而牺牲健康。

对于好莱坞而言,希亚・拉博夫的事件应该成为一个转折点。希望这个行业能够以此为契机,深刻反思自身的体型文化和行业规范,为演员创造一个更加健康、理性的职业环境。而对于观众来说,也应该学会用更理性、更全面的眼光看待演员和影视作品,让 “演技” 而非 “体型” 成为评价演员的核心标准。只有这样,才能让影视行业真正回归艺术的本质,为观众带来更多优秀的作品,也让演员能够在健康的环境中实现自己的职业价值。

发表回复