提到会让人痛苦的疾病,很多人第一时间想到的是癌症、心脏病这类致命性疾病。但在皮肤科领域,有一种疾病虽不直接危及生命,却能让患者从孩童到成年都被 “痒” 所困,它就是特应性皮炎。这种被称为 “皮肤的慢性战争” 的疾病,正影响着我国数千万人的生活,从睡眠、情绪到社交,几乎全方位渗透,成为非致命性皮肤病中负担最重的存在。

特应性皮炎(Atopic Dermatitis, AD),也常被称作特应性湿疹,是一种以剧烈瘙痒和湿疹样皮疹为核心特征的慢性、复发性炎症性皮肤病。它不是简单的 “皮肤过敏”,更像是皮肤屏障、免疫系统、微生物组共同出现 “故障” 后引发的连锁反应。在我国,每 10 个人中就可能有 1 人受其困扰,其中儿童发病率更高,不少孩子从婴儿期就开始与这种疾病抗争。

不止于 “痒”:特应性皮炎的 “隐形伤害”

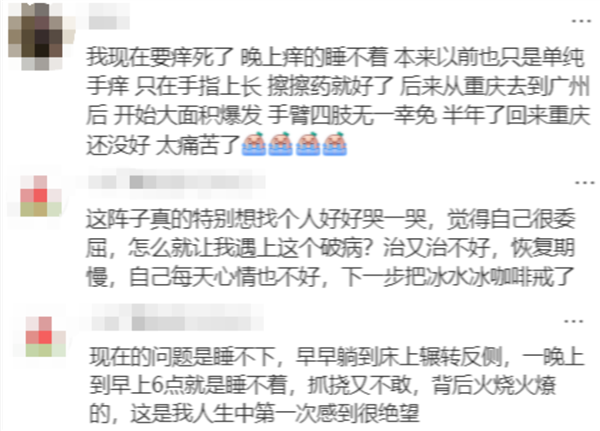

对特应性皮炎患者来说,“痒” 只是痛苦的开始。这种瘙痒并非普通蚊虫叮咬的短暂不适,而是如同无数小虫在皮肤下爬动的持续性折磨,尤其在夜间会愈发剧烈。很多患者形容 “一到晚上就控制不住地抓,直到皮肤出血、结痂才能稍微缓解”,但抓挠带来的不是治愈,而是更严重的皮肤损伤和感染风险,形成 “瘙痒 – 抓挠 – 加重” 的恶性循环。

睡眠是这场 “战争” 中最先被摧毁的阵地。由于夜间瘙痒加剧,超过 80% 的特应性皮炎患者存在睡眠障碍。儿童患者可能每晚醒来数次,哭闹不止;成年患者则常常在凌晨因瘙痒惊醒,白天昏昏沉沉、注意力无法集中。长期睡眠不足不仅影响学习和工作效率,还会导致认知功能下降,有研究显示,重度特应性皮炎患者的大脑认知水平可能比同龄人低 10%-15%。

更易被忽视的是心理层面的伤害。特应性皮炎的皮疹多分布在面部、颈部、四肢等暴露部位,肉眼可见的红斑、水疱、结痂让患者在社交中充满自卑。儿童可能被同学起外号、孤立,成年患者则害怕恋爱、面试,甚至不敢穿短袖、短裤。长期的自我否定和社交回避,让抑郁、焦虑等心理问题找上门来。数据显示,特应性皮炎患者的抑郁发生率是普通人群的 2 倍,重度患者中甚至有 15% 曾出现过自杀意念。

经济负担同样不可小觑。为了控制病情,患者需要长期购买保湿霜、外用药,严重时还需口服药物或接受生物制剂治疗,这些费用累计下来对普通家庭是不小的压力。同时,疾病导致的误工、误学也让家庭收入受损。国际研究表明,轻度、中度、重度特应性皮炎患者每周分别会损失 2.4 小时、9.6 小时、19.0 小时的工作或学习时间,相当于重度患者每年要比健康人少工作近 50 天。

复杂的发病机制:一场 “内外勾结” 的皮肤危机

特应性皮炎之所以难以根治,核心在于它的发病机制极其复杂,是遗传和环境共同作用的结果,如同一场 “内外勾结” 的皮肤危机。

皮肤屏障受损是这场危机的 “突破口”。健康的皮肤屏障像一层坚固的 “城墙”,能锁住水分、抵御外界刺激和细菌入侵。但特应性皮炎患者的皮肤屏障存在先天缺陷,比如构成皮肤屏障的关键成分 —— 神经酰胺含量不足,导致 “城墙” 出现漏洞。这使得皮肤水分容易流失,变得干燥敏感,同时外界的花粉、尘螨、污染物等过敏原,以及细菌、真菌等微生物也能轻易穿透皮肤,引发炎症反应。

免疫系统失调则是 “内部叛乱” 的关键。当皮肤屏障受损后,免疫系统会过度 “警觉”,将进入皮肤的过敏原误认为 “敌人”,调动大量免疫细胞和炎症因子发起攻击。这种过度的免疫反应不仅会加剧皮肤炎症,导致红斑、瘙痒,还会进一步破坏皮肤屏障,形成恶性循环。更麻烦的是,免疫系统的失调还会让患者对多种物质过敏,比如牛奶、鸡蛋、尘螨、花粉等,进一步增加病情控制的难度。

皮肤微生物组失衡是 “帮凶”。健康的皮肤表面生活着大量有益菌,它们能抑制有害菌生长,维持皮肤微生态平衡。但特应性皮炎患者的皮肤表面,有害菌(尤其是金黄色葡萄球菌)数量会显著增多,有益菌数量减少。金黄色葡萄球菌会分泌毒素,刺激皮肤引发炎症,还会分解皮肤表面的脂质,进一步破坏皮肤屏障,让病情雪上加霜。

遗传因素为这场危机 “埋下伏笔”。如果父母一方或双方患有特应性疾病(包括特应性皮炎、过敏性鼻炎、哮喘等),子女患特应性皮炎的风险会大幅增加。比如,父母一方患病时,孩子的发病概率约为 20%-30%;若父母双方都患病,孩子的发病概率会飙升至 50%-70%。目前研究已发现多个与特应性皮炎相关的基因,这些基因主要参与皮肤屏障构建、免疫调节等过程,它们的异常会让患者先天就容易患上这种疾病。

环境因素则是 “导火索”。即使存在遗传倾向,环境因素也会决定疾病是否发作、发作的严重程度。空气污染中的 PM2.5、臭氧会刺激皮肤,加重炎症;气候变化,比如干燥的冬季、潮湿的夏季,都可能诱发病情;西式饮食中高糖、高脂的食物会影响免疫系统,增加发病风险;此外,过度清洁、频繁使用热水洗澡、穿化纤材质的衣服等生活习惯,也会破坏皮肤屏障,诱发或加重特应性皮炎。

还有一个需要警惕的现象是 “特应性进程”。部分特应性皮炎患者会遵循 “婴儿期特应性皮炎→儿童期食物过敏→青少年期哮喘→成年期过敏性鼻炎” 的发病规律,这被称为 “特应性进程”。虽然不是所有患者都会经历,但约 10.5% 的儿童会出现这种情况。这意味着特应性皮炎可能只是 “开始”,后续还可能面临其他过敏性疾病的挑战,需要长期关注和预防。

随年龄变化的 “皮肤信号”:不同阶段的特应性皮炎

特应性皮炎的表现并非一成不变,它会随着年龄的增长而变化,在不同阶段呈现出不同的特征,这也给疾病的诊断和治疗带来了一定难度。

婴儿期(0-2 岁)是特应性皮炎的高发期,约 60% 的患者在这个阶段发病。此时的皮疹多分布在面部、头皮和四肢屈侧(比如手肘内侧、膝盖内侧),表现为急性炎症反应:皮肤发红、出现密集的小丘疹、水疱,严重时水疱会破裂、渗水、结痂。由于婴儿无法用语言表达瘙痒,只能通过哭闹、抓脸、蹭枕头等方式缓解,常常导致面部皮肤破损、感染,让家长心疼又焦虑。同时,婴儿期的特应性皮炎还容易与尿布皮炎、脂溢性皮炎混淆,需要专业医生仔细鉴别。

儿童期(2-12 岁)的皮疹分布范围会扩大,除了面部、四肢屈侧,还可能出现在颈部、躯干等部位,炎症反应逐渐从急性转为亚急性或慢性。此时的皮疹不再以水疱、渗水为主,而是表现为红斑、丘疹,伴有明显的皮肤干燥和脱屑,长期抓挠会让皮肤变得粗糙、肥厚,形成 “苔藓样变”。这个阶段的孩子已经有了自我意识,皮疹带来的外观变化和瘙痒带来的不适,会让他们在学校中感到自卑,不愿意参加体育活动,甚至出现厌学情绪。同时,儿童期也是食物过敏和哮喘的高发阶段,需要家长密切关注孩子是否出现腹泻、呕吐、咳嗽、喘息等症状。

青少年期和成年期(12 岁以上)的特应性皮炎症状相对稳定,但更倾向于慢性化。皮疹多分布在四肢屈侧、颈部、眼睑、手部等部位,皮肤干燥、肥厚、苔藓样变的特征更加明显,瘙痒症状虽然可能不如婴儿期剧烈,但会持续存在,尤其在夜间或情绪波动时加重。青少年和成年人面临着学业、工作、社交等多方面的压力,特应性皮炎的反复发作会让他们感到疲惫不堪。部分成年患者还会出现 “反向特应性皮炎”,即皮疹主要分布在四肢伸侧(比如手背、脚背),与传统的皮疹分布部位相反,更容易被误诊。

除了不同年龄段的典型表现,特应性皮炎还有一些特征性的皮肤体征,可以帮助医生辅助诊断:

- 眶下皱褶(Dennie-Morgan 线):眼睛下方的皮肤出现 1-2 条明显的褶痕,看起来像 “眼袋”,这是由于长期皮肤水肿、松弛导致的,在儿童患者中较为常见。

- 掌纹增多:手掌心的纹理变得粗大、密集,这是因为皮肤干燥、角质层增厚所致。

- 白色糠疹:面部出现圆形或椭圆形的白斑,表面覆盖细小鳞屑,多发生在儿童和青少年身上,常被误认为是 “虫斑”。

- 毛周角化症:俗称 “鸡皮肤”,在手臂外侧、大腿、面颊等部位出现密集的小颗粒,颜色与肤色相近或呈淡红色,摸起来粗糙不平,这是由于毛囊口角化异常导致的。

- 鱼鳞病样改变:小腿前方的皮肤出现大片干燥脱屑,形状像鱼鳞,尤其在冬季干燥时更加明显,这是皮肤屏障受损、水分流失过多的表现。

科学管理:与特应性皮炎 “和平共处” 的关键

虽然特应性皮炎无法根治,但通过科学、规范的管理,大多数患者的病情都能得到有效控制,甚至实现长期缓解。管理的核心是 “个体化阶梯治疗”,即根据病情严重程度、年龄、病变部位等因素,制定适合自己的治疗方案,同时做好日常护理,规避诱发因素。

基础护理是病情控制的 “基石”,重中之重是做好皮肤保湿。由于特应性皮炎患者的皮肤屏障受损,水分容易流失,因此需要长期、足量使用保湿霜,为皮肤补充水分、修复屏障。选择保湿霜时,应优先选择成分简单、无香精、无防腐剂的医用保湿霜,比如含有神经酰胺、透明质酸、尿囊素等成分的产品。使用频率也很关键,建议在洗澡后 3 分钟内涂抹,此时皮肤水分充足,能更好地锁住水分;白天可以根据皮肤干燥程度随时补涂,夜间则可以厚涂一层,让皮肤在睡眠中充分修复。

正确的清洁方式也能减少病情发作。很多患者存在 “过度清洁” 的误区,认为频繁洗澡、使用强力清洁产品能去除过敏原,其实这会进一步破坏皮肤屏障。建议每周洗澡 2-3 次,水温控制在 32-37℃,避免使用热水烫洗;洗澡时间不宜过长,5-10 分钟即可;清洁产品选择温和的弱酸性沐浴露,避免使用肥皂或含皂基的清洁剂;洗澡后用柔软的毛巾轻轻拍干皮肤,不要用力擦拭。

规避诱发因素是预防复发的 “关键”。每个患者的诱发因素不同,需要通过日常观察记录找到自己的 “禁忌”。常见的诱发因素包括:

- 过敏原:如尘螨、花粉、宠物毛发、牛奶、鸡蛋、海鲜等,建议通过过敏原检测明确过敏物质,尽量避免接触或食用。

- 刺激物:如洗涤剂、消毒剂、化妆品、羊毛衣物等,日常洗衣时应选择无香精的洗衣液,衣物尽量选择纯棉材质。

- 环境因素:干燥、寒冷、炎热、空气污染等,冬季可以使用加湿器保持室内湿度(50%-60%),外出时注意防晒、防风。

- 生活习惯:熬夜、精神压力大、辛辣饮食等,应保持规律作息,避免熬夜,饮食清淡,学会调节情绪,减少精神紧张。

药物治疗是控制炎症的 “武器”,需要在医生指导下使用。根据病情严重程度,药物治疗分为外用药物和系统药物:

- 外用药物:轻度至中度患者主要使用外用糖皮质激素药膏(如氢化可的松乳膏、糠酸莫米松乳膏)和外用钙调神经磷酸酶抑制剂(如他克莫司软膏、吡美莫司乳膏)。糖皮质激素药膏能快速控制炎症,但长期使用可能会导致皮肤萎缩、毛细血管扩张等副作用,因此需要根据病情选择合适的强度和使用疗程;钙调神经磷酸酶抑制剂不含激素,适合面部、颈部等皮肤薄嫩部位,长期使用安全性较高,但初期使用可能会有局部烧灼感。

- 系统药物:重度患者或外用药物效果不佳时,可能需要口服药物或接受生物制剂治疗。口服药物包括抗组胺药(缓解瘙痒)、免疫抑制剂(如环孢素、甲氨蝶呤),但免疫抑制剂副作用较多,需要定期监测肝肾功能;生物制剂(如度普利尤单抗)是近年来治疗特应性皮炎的新选择,通过特异性阻断炎症因子发挥作用,效果好且副作用少,但费用较高,目前已纳入部分医保。

需要特别提醒的是,很多患者存在 “激素恐惧症”,担心外用糖皮质激素的副作用而拒绝使用,导致病情迁延不愈。其实,在医生指导下短期、规范使用外用糖皮质激素是安全的,医生会根据患者的年龄、病变部位、病情严重程度选择合适的药物强度和使用疗程,既能有效控制炎症,又能减少副作用。同时,也不要盲目忌口,虽然部分患者对食物过敏,但大多数患者不需要常规忌口,盲目忌口可能会导致营养不良,反而影响病情恢复。如果怀疑食物过敏,应在医生指导下进行过敏原检测,明确过敏食物后再针对性忌口。

未来可期:特应性皮炎治疗的新方向

随着医学技术的不断发展,特应性皮炎的治疗也在不断突破,为患者带来了更多希望。

生物制剂的研发和应用是近年来的重要进展。除了已上市的度普利尤单抗,还有多种针对不同炎症因子的生物制剂正在临床试验中,比如针对 IL-13、IL-22、IL-31 等炎症因子的生物制剂。这些生物制剂能更精准地阻断炎症反应,效果更强,副作用更少,有望为重度特应性皮炎患者提供更多治疗选择。

小分子药物是另一个研究热点。口服小分子药物(如 JAK 抑制剂)通过抑制炎症信号通路发挥作用,具有口服方便、起效快的特点。目前已有部分 JAK 抑制剂获批用于特应性皮炎的治疗,未来还会有更多新型小分子药物上市,为患者提供更便捷的治疗方案。

个体化治疗将成为主流。随着基因检测、过敏原检测等技术的普及,医生能更精准地了解患者的发病原因和病情特点,制定出 “量身定制” 的治疗方案。比如,通过基因检测发现患者存在特定的基因缺陷,可针对性补充相关皮肤屏障成分;通过过敏原检测明确过敏物质,可进行特异性免疫治疗,从根本上改善过敏体质。

人工智能也将在特应性皮炎管理中发挥作用。未来,患者可以通过手机 APP 记录病情变化、用药情况、诱发因素等信息,AI 系统能根据这些数据自动分析病情趋势,提醒患者调整护理方案或及时就医。同时,AI 还能辅助医生进行诊断,通过分析皮肤图像快速识别特应性皮炎的皮疹特征,提高诊断准确率。

特应性皮炎虽然是一种慢性疾病,但它并非不可战胜。对患者来说,最重要的是树立信心,积极配合医生治疗,做好日常护理,学会与疾病 “和平共处”。对社会来说,也需要更多的关注和理解,消除对特应性皮炎患者的偏见,为他们创造更友好的社交环境。相信在医学的不断进步和社会的共同努力下,未来会有更多特应性皮炎患者摆脱 “痒” 的困扰,拥有健康的皮肤和高质量的生活。

发表回复