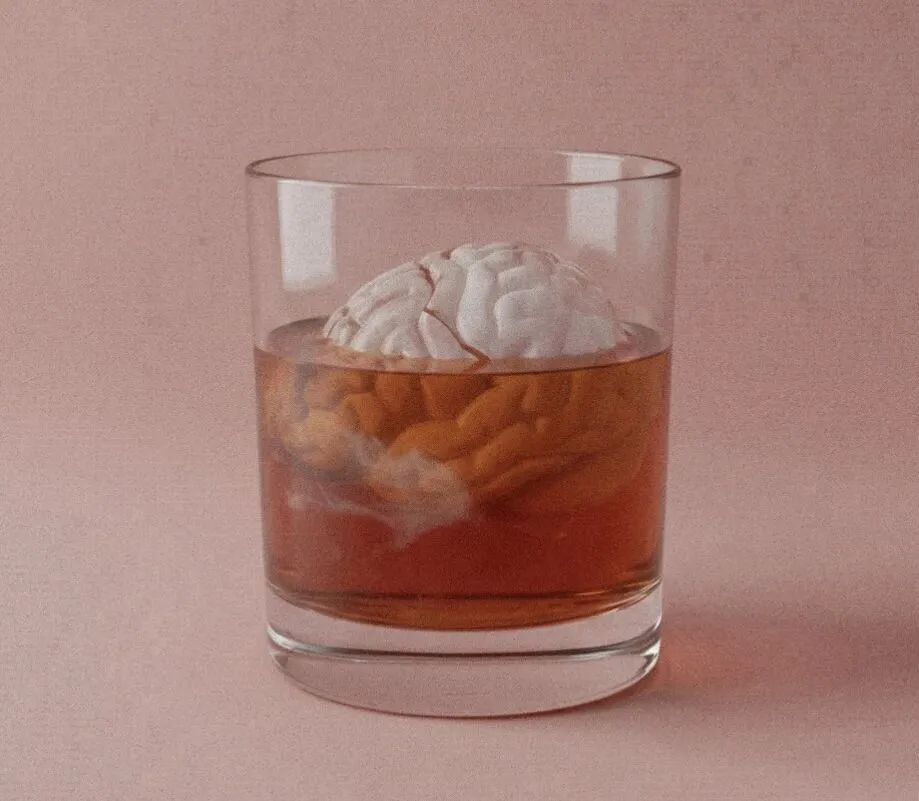

“睡前小酌助眠”“微醺能放松大脑”“少量饮酒有益神经”,这些流传甚广的说法,让酒精在许多人的生活中扮演着 “大脑调节剂” 的角色。长期以来,不少人坚信存在一个 “安全饮酒阈值”,认为只要控制量,酒精就能在带来愉悦感的同时,不对大脑造成伤害,甚至能起到一定的保护作用。但近年来,随着基因学、神经影像学和流行病学的突破性研究相继问世,这个被信奉多年的 “常识” 正被彻底击碎。科学证据清晰地表明:酒精对大脑的损害不存在 “安全线”,每一滴酒都在悄然侵蚀神经健康的根基。

传统认知中 “适度饮酒无害” 的结论,大多源于早期的观察性研究。这类研究通过追踪人群发现,偶尔饮酒者的认知障碍发生率似乎低于滴酒不沾者和酗酒者,由此勾勒出酒精与健康风险的 “U 形曲线”。但这种研究存在致命缺陷 —— 无法剥离 “混杂因素” 的干扰。那些习惯 “小酌怡情” 的人,往往同时具备更优的生活条件:他们可能饮食更均衡、规律运动、社交丰富,且定期体检。这些健康习惯本身就是保护大脑的关键因素,而非那杯酒在发挥作用。就像不能把学霸的好成绩归功于他偶尔听音乐的习惯,我们也无法将健康人群的认知优势归因于酒精。“相关不等于因果” 的逻辑陷阱,让酒精的 “伪益处” 误导了大众数十年。

破解这一谜题的关键,在于一种被称为 “孟德尔随机化” 的前沿研究方法。它如同一场自然设计的 “对照实验”,通过基因差异来剥离后天因素的干扰。人类的基因继承具有随机性,部分人天生携带特殊的基因变异,比如 ADH1B 基因的 rs1229984 位点变异,会让酒精代谢速度加快,导致饮酒后脸红、心悸、恶心等不适反应。这种 “喝酒上脸” 的生理特征,让他们天然成为 “低饮酒量组”,而基因分配的随机性恰好排除了生活方式、经济条件等混杂因素的影响。

2024 年发表于《分子精神病学》的一项重磅研究,正是通过这种方法锁定了酒精与大脑的真实关联。研究分析了大量基因数据后发现,所谓 “适度饮酒有益认知” 的说法完全站不住脚 —— 轻度至中度饮酒者的痴呆症风险与不饮酒者相比毫无优势,曾经被奉为经典的 “保护效应” 在遗传学证据面前彻底消失。更关键的是,研究证实了 “剂量 – 反应关系” 的存在:基因预测的饮酒量越高,全因痴呆症和阿尔茨海默病的发病风险就越高,不存在任何 “安全阈值”。这意味着,从第一口酒开始,大脑的健康风险就已启动累积模式。

如果说基因研究揭示了 “因果关系”,那么神经影像学则让我们亲眼看到了酒精对大脑的 “物理破坏”。2022 年牛津大学发表在《自然・通讯》的研究,对 2.5 万余名参与者的脑部 MRI 扫描数据进行分析后,得出了震撼性结论:酒精摄入量与大脑灰质、白质体积减少呈严格的线性关系。灰质是大脑的 “信息处理中心”,负责思考、记忆和决策;白质则是 “神经高速公路”,维系着不同脑区的信号传递。这两种组织的减少,相当于大脑的 “硬件配置” 持续降级。

研究给出的量化对比更具警示意义:每天摄入两个单位酒精(约等于一大杯红酒或一品脱啤酒)的人,其灰质萎缩程度相当于大脑衰老了两年。更值得注意的是,这种损害程度超过了吸烟和肥胖对大脑的影响 —— 这两种因素此前一直被视为认知衰退的重要诱因。即便是每周饮酒不超过 7 杯的 “适度饮酒者”,其脑体积也明显小于不饮酒者,且饮酒量每增加一分,脑萎缩程度就加深一分。

酒精对大脑的侵蚀不仅体现在长期损伤上,还会引发即时的功能紊乱,其中耳鸣和小脑功能异常最为典型。酒精会扩张耳部血管,干扰耳蜗的正常信号传递,同时刺激中枢听觉皮层产生异常活动,导致单侧或双侧耳鸣,声音多表现为蝉鸣、嗡嗡声或嘶嘶声。这种症状可能在饮酒后数小时内出现,对于敏感人群,即便是少量酒精也会诱发。而小脑作为负责运动协调和平衡的关键脑区,对酒精尤为敏感。哪怕是单次饮酒,也可能导致小脑功能暂时失调,表现为步态不稳、动作笨拙、眼球震颤等症状,虽然这些症状可能随酒精代谢逐渐缓解,但反复刺激会导致小脑神经细胞的持续性损伤。

对于早发性痴呆症(65 岁前发病)而言,酒精更是首要的 “加速器”。2018 年《柳叶刀・公共卫生》的法国全国性研究,分析了超百万痴呆症患者数据后发现,酒精使用障碍是早发性痴呆症最强的可改变风险因素 ——57% 的早发性病例与长期大量饮酒直接相关,这类人群的发病风险是普通人的 3.34 倍。这一发现彻底打破了 “痴呆症是老年病” 的刻板印象,揭示了中年时期的饮酒习惯可能提前十几年甚至几十年触发认知衰退。更令人担忧的是,2023 年巴西圣保罗大学的研究通过尸检证实,重度饮酒者和曾重度饮酒者的大脑中,与阿尔茨海默病相关的 tau 缠结发生率分别高出 41% 和 31%,且脑质量显著降低。

面对越来越充分的证据,世界卫生组织早已更新了健康共识,明确指出 “任何程度的酒精摄入都对健康有害”。公共卫生建议也从 “减少饮酒” 转向更明确的 “为健康计,最好不饮酒”。这并非要发布 “禁酒令”,而是让人们在知情的前提下做出选择 —— 过去我们以为 “小酌无害”,是因为不知道每一杯酒都在为脑萎缩、认知衰退埋下隐患;现在科学已经厘清了风险,我们需要重新校准自己的健康决策。

大脑是人类感知世界、创造价值的核心器官,它的健康直接决定了生活质量。当 “适度饮酒有益大脑” 的神话被科学证据击碎,我们更应清醒地认识到:保护大脑从来没有 “捷径”,所谓的 “放松”“助眠” 不过是酒精带来的短暂幻觉,其背后是神经细胞的持续损伤和脑功能的缓慢衰退。与其依赖酒精寻求片刻慰藉,不如选择规律作息、均衡饮食和适度运动 —— 这些经过验证的健康方式,才是守护大脑的真正良方。在健康面前,任何 “无伤大雅” 的妥协,都可能成为未来的沉重代价。

发表回复