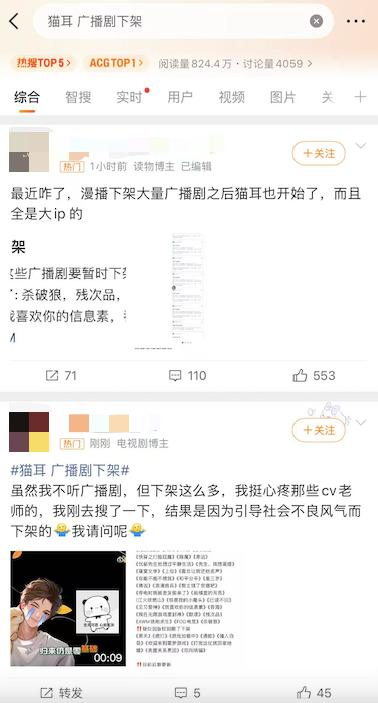

2025 年 9 月的最后一周,猫耳 FM 用户的收藏列表成了 “灰色地带”。从《杀破狼》的家国叙事到《AWM》的电竞热血,从《残次品》的星际史诗到《吞海》的刑侦追踪,这些曾创造亿级播放量的头部广播剧,都因 “技术原因” 悄然下架。当 “猫耳下架” 再次冲上微博热搜,这场看似突然的整顿,实则是平台长期依赖耽美题材的必然结果,更标志着监管利剑正式指向音频内容领域。

下架潮里的监管信号:从 “选择性清理” 到 “全面排查”

此次下架绝非孤例,而是猫耳 FM 内容风险累积的集中爆发。回溯 2021 年,平台就因内容审核漏洞被罚款 3 万元,彼时的违规隐患已埋下伏笔;2022 年 8 月,《伪装学渣》《默读》等数十部耽美广播剧集体下架,校园题材因贴近未成年人、刑侦题材涉及警务形象成为清理重点。相较于前两次,2025 年的整顿呈现出更鲜明的监管升级特征。

下架范围的扩容尤为值得警惕。以往清理多集中于明确涉及敏感元素的作品,而此次连部分全年龄向耽美作品也未能幸免,甚至有用户发现非耽美题材的小众作品也出现下架情况。这种 “扩大化” 背后,是监管逻辑的深层转变 —— 从针对具体内容的 “点对点清理”,转向对平台内容生态的 “系统性审查”。更关键的时间节点在于,9 月 1 日《人工智能生成合成内容标识办法》正式施行,新规要求音频内容必须添加显式与隐式双重标识,而猫耳平台部分广播剧存在 AI 生成音效未合规标注的问题,这成为压垮骆驼的重要一根稻草。

耽美题材成为重灾区并非偶然。在动漫、剧集领域的耽改作品几乎绝迹后,广播剧因 “声音媒介的隐蔽性” 成为耽美 IP 最后的商业阵地。与影视改编需大幅删减原作不同,广播剧通过声优演绎、音效营造等方式,能更完整保留 BL 核心情感线,这种 “完整性” 既是吸引粉丝的关键,也使其成为监管焦点。更值得注意的是,部分作品存在的 “擦边球” 内容加剧了风险,有用户指出,一些商配团队通过 “意识流演绎” 营造暧昧场景,甚至隐含软色情元素,这种灰色创作在监管收紧期必然成为清理重点。

商业困局:高付费泡沫下的 “耽美依赖症”

下架潮对猫耳 FM 的打击近乎致命,根源在于其深入骨髓的 “耽美依赖症”。平台公开数据显示,累计播放破亿的 22 部广播剧中,超七成是耽美题材;而深度用户日均 120 分钟的使用时长、单月数百元的付费支出,都建立在耽美内容的强吸引力之上。这种依赖形成了脆弱的商业闭环:平台靠耽美吸引流量,再通过高价付费变现,最终陷入 “越依赖越不敢转型” 的恶性循环。

付费模式的争议早已为用户流失埋下隐患。猫耳 FM 的广播剧定价远高于长视频内容,单季 39.9 元的价格已是常态,多季作品总价常突破百元,集均付费成本达 1.5-2 元,远超视频平台的会员性价比。2025 年 5 月推出的会员制更激化了矛盾:15 元月租仅能每日领取 5 钻石(约 0.5 元),免费剧库多为冷门 IP,热门剧集仍需单独买断,用户直言 “会员形同虚设”。紧随其后的设备限制政策更引发众怒 —— 付费内容仅允许 1 台设备同时在线,即便是同一 Apple ID 的手机与 iPad 也无法共享,彻底堵死了用户分摊成本的可能。

收入结构的单一化让危机雪上加霜。猫耳 FM 的核心收入来自广播剧与直播两大板块,其中直播业务缺乏差异化优势,难以与喜马拉雅等综合平台竞争,导致超六成营收依赖广播剧。而广播剧收入中,耽美题材占比超过八成,这种 “把鸡蛋放在一个篮子里” 的策略,在监管收紧时必然引发连锁反应。有行业分析师估算,此次下架的头部作品贡献了平台 30% 以上的付费收入,若长期无法恢复上架,将直接导致季度营收下滑 40%。

行业变局:音频内容的合规拷问与转型之困

猫耳 FM 的困境折射出整个广播剧行业的结构性危机。在声音经济规模突破 5100 亿元的市场背景下,广播剧作为细分赛道曾展现出强劲潜力,但过度依赖耽美题材的发展模式已难以为继。从耽改剧被叫停到动漫内容清理,再到如今广播剧下架,耽美题材在各文化领域的生存空间持续收窄,行业亟需寻找新的发展路径。

内容同质化是绕不开的死结。长期以来,猫耳 FM 等平台陷入 “耽美流量陷阱”,制作资源向耽美题材严重倾斜,导致悬疑、科幻、现实等多元题材发展滞后。这种单一生态不仅难以突破核心粉丝圈层,更降低了平台的抗风险能力。反观日本市场,女性向音频内容形成了全年龄与成人分级明确的产业体系,既保障了创作多样性,也通过规范管理规避了政策风险,这种成熟模式值得国内行业借鉴。

监管新规的落地更迫使行业重构生产逻辑。《人工智能生成合成内容标识办法》要求音频内容必须在开头或中间添加语音提示,并在元数据中嵌入服务商信息、内容编号等隐式标识。这意味着平台不仅要清理存量违规内容,更要在内容生产环节建立合规体系。对于猫耳 FM 而言,若不能快速完成 AI 生成内容的标注整改,未来可能面临更严厉的处罚。同时,监管部门对 “软色情”“擦边球” 内容的界定日趋清晰,那些依靠暧昧演绎吸引付费的创作模式将彻底失效。

破局之路:在合规与粉丝经济间寻找平衡

面对监管压力与用户不满,猫耳 FM 的转型已刻不容缓,但这条道路注定充满挑战。短期来看,平台亟需建立与监管部门的常态化沟通机制,明确内容审核标准,同时加快下架作品的整改与重新上架流程 ——2022 年下架的部分作品通过内容删减后得以恢复,这为此次整改提供了可参考的路径,但新规下的审核标准无疑会更为严格。

中期来看,内容多元化是必由之路。平台需打破 “耽美 = 流量” 的思维定式,加大对现实题材、传统文化题材、儿童内容的投入。喜马拉雅等平台已通过历史剧、科普广播剧实现破圈,这证明广播剧的受众潜力远不止于耽美粉丝。猫耳 FM 可依托自身二次元基因,开发动漫改编非耽美作品、游戏原声广播剧等,在保持核心用户粘性的同时,拓展新的受众群体。

在商业模式上,平台亟需重建用户信任。会员制的争议暴露了其在商业设计上的短视,后续应优化权益配置,比如将部分中腰部作品纳入会员免费范围,降低用户付费门槛;设备限制政策可借鉴视频平台的 “家庭账号” 模式,在保障版权的同时兼顾用户体验。更重要的是,应建立透明的内容申诉机制,当作品面临下架风险时,及时向用户说明原因,避免引发恐慌性舆情。

从行业层面看,此次下架潮或将成为音频内容规范化的 “分水岭”。随着《人工智能生成合成内容标识办法》的深入实施,广播剧的生产、审核、传播全链条都将纳入监管体系。对于整个行业而言,这既是挑战也是机遇 —— 唯有摆脱对高风险题材的依赖,建立合规的创作与运营体系,才能让广播剧这一独特的艺术形式真正实现可持续发展。

猫耳 FM 的遭遇为所有内容平台敲响了警钟:在文化产业规范化的浪潮中,任何 “赌徒式” 的题材依赖都终将付出代价。当耽美题材的光环褪去,真正能支撑平台走得长远的,是多元的内容生态、健康的商业模式与敬畏规则的行业初心。而对于千万听众而言,他们期待的不仅是 favorite 作品的回归,更是一个既能保障创作活力、又能明确内容边界的音频新世界。

发表回复