“李叔,您这腰椎压缩性骨折,根源不是动作太猛,是肌肉丢得太多了!” 骨科诊室里,医生的话让 60 岁的李叔难以置信。这位常年被老伙伴们羡慕 “千金难买老来瘦” 的老人,只因弯腰捡东西就骨折卧床,究其原因竟是患上了被称为 “隐形健康杀手” 的肌少症。

在我国,像李叔这样被 “老来瘦” 的传统观念误导的老年人不在少数。民间流传百年的养生俗语,在老龄化加剧的今天亟需重新解读。《肌少症膳食营养处方及运动干预中国专家共识(2025)》的数据显示,我国 60 岁以上老年人肌少症患病率已达 12%—25%,而 80 岁以上人群更是飙升至 67.1%,养老机构中甚至有 65.9% 的老年人处于患病风险中。这意味着每三位高龄老人中,就有两位面临肌肉流失的威胁。

一、肌少症:披着 “消瘦” 外衣的健康窃贼

“肌少症可不是老了自然变瘦那么简单。” 浙江大学肿瘤学博士荚博士解释道,“它是一种骨骼肌质量、力量和功能进行性下降的综合征,本质是可防可治的疾病,而非必然的衰老结果。”

我们不妨将身体比作一艘航行的船:

- 健康的 “老来瘦” 是卸掉了多余货物(脂肪),但压舱石(肌肉)和水手(肌力)完好无损,船身稳健能抗风浪;

- 而肌少症患者的身体,看似轻盈(体重轻),实则压舱石已被悄悄移除,换成了无用的泡沫(内脏脂肪),稍有风浪就可能倾覆。

更隐蔽的是 “肌少性肥胖”—— 有些人体重看似正常,甚至略有超重,但肌肉量严重不足,脂肪却在体内堆积。这种 “外胖内虚” 的状态,比单纯消瘦更危险,因为它会同时叠加肥胖和肌少症的双重健康风险。

首都医科大学附属北京佑安医院营养科指出,老年人体重管理有严格的科学标准。通过体重指数(BMI)测算,老年人适宜的 BMI 范围为 21.0—26.9,低于 21 就容易面临骨折、免疫力下降等风险,流感、肺炎等疾病发生时死亡率会显著升高。这与《黄帝内经》“形与神俱” 的养生观不谋而合,真正的健康不在于体重数字的高低,而在于肌肉丰盈有弹性、气血调和的状态。

二、三大致命危害:从 “能走能跳” 到 “一摔就垮”

肌少症的可怕之处,在于它会循序渐进地摧毁身体机能,从最初的轻微乏力,发展到危及生命的严重后果。

1. 跌倒骨折:人生最后一次意外的导火索

肌肉是骨骼的 “保护罩” 和身体的 “平衡仪”。大腿肌肉每减少 1 公斤,跌倒风险就会增加 3 倍;核心肌群流失后,人体像失去重心的不倒翁,稍不留意就可能摔倒。更致命的是,肌肉对骨骼的牵拉刺激消失后,骨密度会持续下降,形成 “肌少症 + 骨质疏松” 的致命组合。

临床数据显示,肌少症患者发生髋部骨折的概率是健康老人的 5 倍。这种被称为 “人生最后一次骨折” 的损伤,会让 50% 的患者从此卧床不起,进而引发肺部感染、深静脉血栓、褥疮等并发症,一年内死亡率高达 20%—30%。李叔的经历并非个例,很多老人都是在弯腰、转身等日常动作中发生骨折,根源就是肌肉流失导致的骨骼脆弱。

2. 代谢崩溃:糖尿病高血压的 “催化剂”

肌肉是人体最大的 “能量代谢工厂”,占基础代谢消耗的 40% 以上。每公斤肌肉每天能消耗 13 大卡热量,而每公斤脂肪仅消耗 4 大卡。当肌肉大量流失,这个 “工厂” 就会停工,吃进去的糖分和脂肪无法被有效消耗,只能在体内堆积。

数据显示,肌少症患者患 2 型糖尿病的风险增加 2.3 倍,高血压风险增加 1.8 倍。这是因为肌肉细胞上的胰岛素受体减少后,身体对胰岛素的敏感性下降,血糖无法顺利进入细胞被利用,进而引发代谢紊乱。荚博士强调:“很多老人严格控制饮食却依然患糖尿病,就是因为只关注热量摄入,忽视了肌肉这个关键的代谢器官。”

3. 失能死亡:从生活自理到生命枯竭

肌少症的最终阶段是全面失能,这个过程往往是逐步发生的:

- 早期:提不动菜篮、开不了瓶盖(握力下降);

- 中期:从椅子站起需撑扶手、走路速度低于 0.8 米 / 秒;

- 晚期:无法独立洗澡、上厕所,甚至卧床不起。

一旦失去生活自理能力,老年人的生命质量会急剧下降,同时给家庭带来沉重的照护负担。研究表明,严重肌少症患者的 5 年死亡率高达 45%,超过了很多癌症的致死率。这是因为肌肉还是重要的 “免疫器官”,肌肉量不足会导致免疫力下降,感染风险增加,术后恢复时间延长 40%。

三、四步自测:你的肌肉正在流失吗?

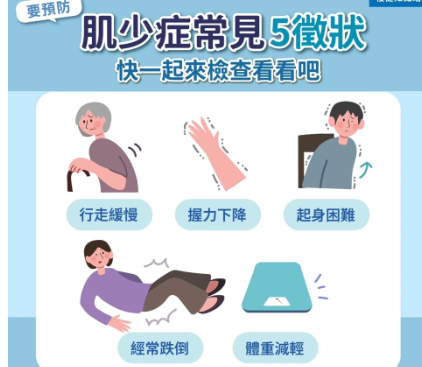

肌少症的发展隐匿,早期症状容易被误认为 “老了没力气” 而忽视。以下四个简单方法,能帮助快速筛查肌肉流失风险:

1. 指环测试:小腿变细是重要信号

用拇指和食指环绕非惯用腿的小腿最粗处,若手指能轻松相扣且有富余空间,提示小腿肌肉量已减少 30% 以上。小腿肌肉是人体的 “能量储备库”,其厚度直接反映全身肌肉状态。

2. 起立行走测试:12 秒是肌力分水岭

坐在 43 厘米高的椅子上,不借助手臂支撑连续站起坐下 5 次。若耗时超过 12 秒,说明下肢肌力明显不足;若无法完成,则可能已处于肌少症中晚期。这个测试被国际老年医学协会列为肌力评估的 “金标准” 之一。

3. 步速测试:0.8 米 / 秒的生死线

测量走完 6 米的时间,若速度低于 0.8 米 / 秒(即超过 7.5 秒),表明存在较高的衰弱风险。步速不仅反映肌肉力量,还与心血管功能、认知状态密切相关,被称为 “第六生命体征”。

4. BMI 监测:过低过高都危险

计算体重指数(BMI = 体重公斤数 ÷ 身高米数的平方),老年人 BMI 低于 21 或高于 26.9 都需警惕。低于 21 提示可能存在肌肉流失,高于 26.9 则需排查肌少性肥胖。

特别提醒:自测仅为初步筛查,确诊需到医院老年科或康复科进行专业评估,包括握力测试、人体成分分析(检测肌肉脂肪比例)和骨骼肌量测定。若出现半年内体重不明原因下降 5% 以上,需及时就医排查肿瘤、甲亢等消耗性疾病。

四、科学抗肌少:吃对练对,比存钱更重要

对抗肌少症的核心不是 “长胖”,而是 “增肌减脂”。只要做到 “吃够蛋白质、做好抗阻训”,就能有效阻止肌肉流失,甚至实现肌肉逆转。

第一招:吃对蛋白质,给肌肉 “添原料”

蛋白质是合成肌肉的唯一原料,老年人对蛋白质的需求比年轻人更高。《肌少症膳食营养处方及运动干预中国专家共识(2025)》建议,老年人每日每公斤体重应摄入 1.2—1.5 克蛋白质,比普通成年人高出 20%—50%。

1. 选对优质蛋白来源

- 动物蛋白:鸡蛋(蛋清含优质白蛋白)、牛奶(钙与蛋白双补)、鱼肉(尤其是深海鱼,含 Omega-3 助吸收)、鸡胸肉、瘦牛肉;

- 植物蛋白:豆腐、豆浆等豆制品,氨基酸组成接近人体需求,适合消化功能较弱的老人。

2. 吃够分量,均匀分配

以 60 公斤老人为例,每天需 72—90 克蛋白质,大致相当于:1 个鸡蛋(6 克蛋白)+1 杯牛奶(8 克蛋白)+2 两瘦肉(20 克蛋白)+2 两鱼肉(20 克蛋白)+1 块豆腐(15 克蛋白)。

关键要将蛋白质均匀分配到三餐,而非集中在晚餐。早餐加个鸡蛋、午餐吃份蒸鱼、晚餐来点豆腐,这样能让身体持续获得合成肌肉的原料,吸收效率比单次大量摄入高 30%。

3. 搭配增效营养素

- 维生素 D:促进蛋白质吸收和肌肉功能维持,可通过晒太阳(每天 10 点前晒 20 分钟)或食用蛋黄、深海鱼补充;

- 钙:与肌肉收缩密切相关,每天需摄入 1000—1200 毫克,牛奶、豆制品、绿叶菜都是好来源;

- 膳食纤维:预防便秘影响营养吸收,可搭配杂粮粥、嫩玉米等食物。

第二招:练对力量训,给肌肉 “下指令”

“光吃不动,蛋白质只会变成热量储存起来,不会成为肌肉。” 康复科医生强调,必须通过抗阻训练给肌肉 “生长信号”,才能让蛋白质转化为肌肉组织。

1. 必做抗阻训练,而非单纯有氧

散步、太极拳等有氧运动能改善心肺功能,但对增肌效果有限。抗阻训练(即 “负重训练”)才是增肌的核心,它通过给肌肉施加适度压力,刺激肌肉纤维生长。

2. 四类安全有效的训练动作

- 上肢训练:举 1—2 公斤哑铃或装满水的矿泉水瓶,做弯举、侧平举,每组 10—15 次,练手臂肌肉;

- 下肢训练:靠墙静蹲(后背贴墙,膝盖不超过脚尖)、坐姿抬腿,每组坚持 30 秒,强化大腿股四头肌;

- 核心训练:仰卧抬腿、臀桥,每组 12 次,增强腰腹肌肉稳定性;

- 平衡训练:单脚站立、闭目站立,每次 30 秒,降低跌倒风险。

3. 安全训练三原则

- 循序渐进:从每周 2 次、每组 8 次开始,逐渐增加到每周 3 次、每组 15 次;

- 做好热身拉伸:训练前慢走 5 分钟热身,训练后拉伸肌肉 10 分钟,减少受伤风险;

- 环境安全:选择平坦场地,周围放置椅子等支撑物,避免独自做高难度动作。

第三招:避开三大误区,守护肌肉存量

很多老人的肌肉流失,源于错误的养生观念:

- 误区一:“清淡饮食 = 不吃肉”。过度素食会导致蛋白质摄入不足,加速肌肉流失,正确的清淡是少油少盐,而非完全戒肉;

- 误区二:“老了动不了,多休息好”。久坐不动会让肌肉每天流失 0.5%,越不动越无力,最终陷入 “虚弱 — 更不爱动” 的恶性循环;

- 误区三:“体重降了就是健康”。盲目减重会同时减掉肌肉和脂肪,反而增加健康风险,应关注肌肉 / 脂肪比例而非单纯体重数字。

结语:存钱不如存肌肉,才是晚年硬底气

“千金难买老来瘦” 的下半句,理应是 “更难能可贵老来壮”。清代医家叶天士曾说:“形瘦而脉弦劲者,虽老亦当培补”,强调了老年人无论胖瘦,都应重视肌肉养护和气血补充。

肌肉是老年人最宝贵的 “健康资产”:它能支撑你轻松过马路、拎起菜篮子,让你保持生活自理的尊严;它能保护骨骼、调节代谢,帮你远离骨折和慢性病;它能增强免疫力,让你在疾病面前更有抵抗力。

从今天起,别再为体重秤上的数字沾沾自喜或焦虑不安。每天吃够蛋白质,每周练几次力量训,定期监测肌肉状态,比任何保健品都更能守护晚年健康。毕竟,能自主生活、享受天伦之乐的晚年,才是真正的幸福。存钱不如存肌肉,这才是值得我们用余生去经营的 “养老账户”。

发表回复