“每单涨两三毛而已,最后还不是消费者买单?”“快递费贵了,送货上门能成常态吗?”“我们小商家本就薄利,这成本怎么消化?”2025 年秋,浙江、上海、湖南等地掀起的快递涨价潮,让中通、圆通、申通等头部企业的调价动作,成为连接快递员、商家、消费者的热议焦点。随着国庆临近,“双 11” 购物节的物流压力已然前置,这场看似细微的价格变动,实则撕开了行业长期内卷的创口 —— 当百亿件快递的规模效应撞上持续压缩的利润空间,到底是谁先扛不住了?

快递行业的涨价绝非突发,而是成本与利润长期失衡后的必然爆发。2025 年上半年,全国快递业务量达 956.4 亿件,同比激增 19.3%,但这份 “繁荣” 背后藏着致命隐患:单件快递均价从 8.15 元跌至 7.52 元,而同期人力、燃油、场地等成本持续攀升,形成了典型的 “量增价减” 悖论。末端网点的生存状态最能说明问题,有数据显示部分网点单票毛利不足一毛钱,在 “价格战” 的挤压下,不少网点陷入 “赚吆喝不赚钱” 的困境,甚至出现拖欠快递员工资的情况。

作为行业的 “最后一公里” 执行者,450 万快递员最先感受到生存压力。上半年近千亿件快递的派送任务,意味着平均每位快递员每天要处理近 550 件包裹,高强度工作对应的却是不断被压缩的派费。在长三角某城市的末端网点,快递员李师傅算了一笔账:“以前送一件能赚 1.2 元,现在降到 8 毛,去掉油费和罚款,月收入比三年前还少了近千元。” 收入与劳动强度的失衡,直接导致服务质量滑坡 —— 不通知就放快递柜、拒绝送货上门等现象频发,本质上是基层从业者 “消极怠工” 的无声抗议。从这个角度看,快递涨价首先是行业对基层劳动力价值的 “补课”,若无法改善快递员待遇,所谓的 “服务升级” 只会沦为空谈。

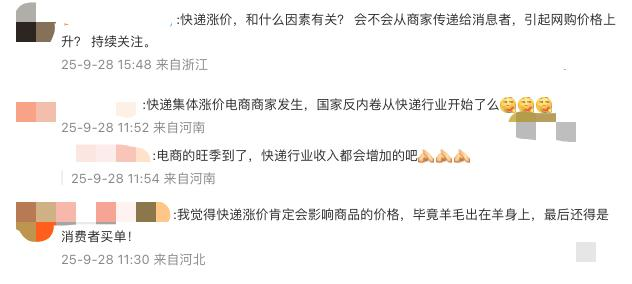

对电商商家而言,涨价潮则是压在薄利生意上的又一根稻草。在 “包邮” 成为行业标配的当下,快递成本早已融入商品定价逻辑,而电商行业自身正深陷 “高推广费、高退货率、低利润” 的泥潭。广州女装商家陈老板的经历颇具代表性:“我们一件连衣裙利润才 10 块钱,现在每单快递涨 0.4 元,一个月几千单下来,利润直接缩水 20%。” 为了生存,商家们被迫在夹缝中寻找出路:小商家要么悄悄将商品单价提高 1-3 元,要么改用更廉价的包装材料;中大型商家则开始布局多渠道物流,通过对比专线物流、联合仓配等方式降低成本,甚至提前两个月备货以规避旺季涨价周期。但这些应对手段终究是权宜之计,在平台流量成本居高不下的背景下,快递涨价无疑加剧了中小商家的生存焦虑。

消费者看似是涨价的 “最后承接者”,但实际感受远比 “羊毛出在羊身上” 更复杂。对个人寄件用户而言,每单 0.2-0.4 元的涨幅确实不明显,寄送一件衣服的成本从 10 元升至 10.4 元,很难影响消费决策。但在网购场景中,成本转嫁可能以更隐蔽的方式出现:零食礼盒分量悄悄减少、日用品包装简化、“买一送一” 的促销活动变少。更核心的矛盾在于 “对价服务” 的期待 —— 北京消费者王女士的质疑颇具代表性:“如果涨价能换来回访电话和送货上门,我愿意多花钱;但如果只是成本转嫁,服务照旧,那这钱花得太冤了。” 这种期待背后,是消费者对行业 “只涨价格不涨质量” 的担忧。

值得注意的是,这场涨价潮并非中国独有,而是全球物流行业的共同挑战。2025 年美国邮政(USPS)宣布上调国内快递价格,其中包裹快递涨幅达 6.3%,UPS、FedEx 更是在假日季加收最高 28% 的附加费,通胀压力、燃油成本上升和工会薪资协议成为主要推手。与国际市场相比,中国快递行业的涨价更具 “转型意味”—— 在监管层多次约谈、强调 “反内卷” 的背景下,涨价本质上是行业从 “规模扩张” 向 “高质量发展” 转型的破冰之举。长期以来,低价竞争导致企业无力投入自动化设备、末端网点建设和员工培训,形成 “低价格 — 低质量 — 低利润” 的恶性循环,而涨价正是打破这一循环的关键第一步。

但转型的阵痛总要有人承担。末端网点若无法将涨价红利传导至快递员,可能面临更大规模的人员流失;中小商家若缺乏成本消化能力,或许会在 “双 11” 前被迫退场;消费者若迟迟看不到服务改善,最终可能选择对涨价品牌用脚投票。从这个意义上说,“谁扛不住” 的答案并非单一群体,而是整个产业链在转型期的集体承压。

这场涨价潮的真正价值,不在于短期缓解成本压力,而在于为行业重构价值体系创造契机。对快递公司而言,涨价后应优先补齐服务短板,比如将部分利润用于提高派费、升级分拣设备、建设社区服务站;对电商平台而言,需通过降低佣金、优化流量分配等方式,帮助商家分摊成本;对监管层而言,要建立涨价后的服务监督机制,避免企业 “坐地起价” 却不提质。唯有如此,才能让涨价从 “成本转嫁” 变为 “价值升级”。

“双 11” 的物流大考即将来临,这场涨价潮带来的不仅是成本变化,更是行业生态的重塑。当快递员能获得体面收入,商家能实现合理盈利,消费者能享受优质服务,所谓的 “涨价阵痛” 才会转化为高质量发展的动能。毕竟,能长久支撑起近千亿件快递业务的,从来不是低价竞争的泡沫,而是产业链上每一环都能实现价值共赢的健康生态。

发表回复