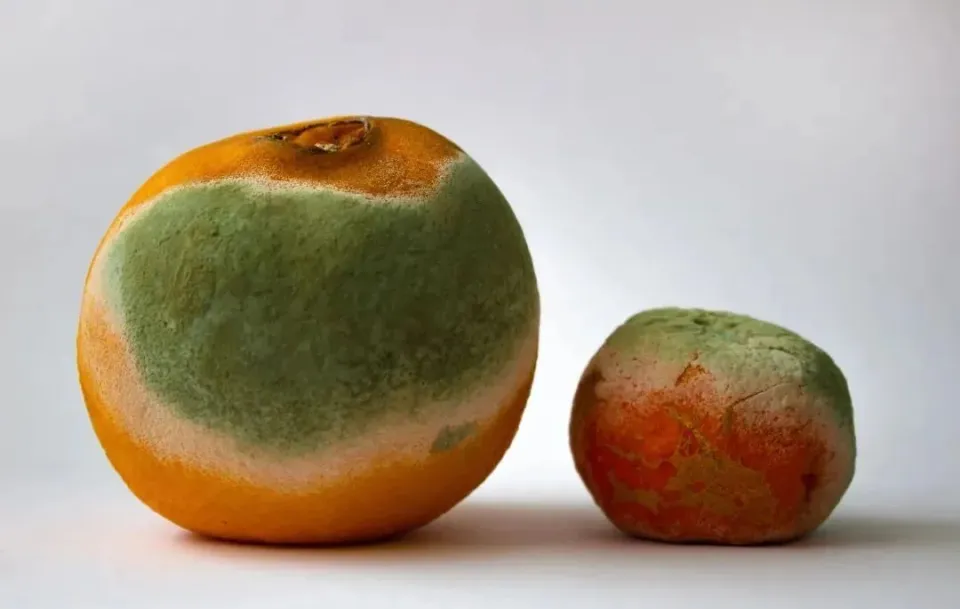

“把坏的切掉就行”“加热一下更安全”—— 这些代代相传的 “生活经验”,实则藏着致命隐患。广西市场监督管理局的科普指出,肉眼可见的霉斑只是霉菌的 “冰山一角”,其负责吸收养料的菌丝早已像树根般深入食物内部,甚至扩散至看似完好的部分。

更可怕的是霉菌代谢产生的毒素。南京农业大学的研究显示,黄曲霉毒素、展青霉素等常见霉菌毒素化学性质极稳定,黄曲霉毒素需 280℃以上高温才会裂解,而家庭烹饪的温度仅 100-200℃,开水煮、热油炒根本无法将其破坏。2024 年《食品化学 – x》的研究更证实,发霉面包中的桔霉素会扩散至整个食品,切除霉斑后仍能检出毒素。

霉菌孢子还会像种子般随空气飘散,不仅污染整份食物,还可能附着在其他食材或厨具上,引发连锁污染。因此,食物一旦出现霉变迹象,唯一正确的做法是:立即整份丢弃,并用酒精擦拭存放过的容器或冰箱角落。

5 种 “剧毒食物” 黑名单:这些变化就是中毒预警

1. 红心甘蔗:1 小时致命的 “神经毒素炸弹”

冬季街头常见的甘蔗若出现红心、发黏或有酸霉味,绝非 “正常变质”,而是被节菱孢霉菌污染的信号。这种霉菌会产生剧毒的3 – 硝基丙酸,能直接穿透血脑屏障破坏神经细胞。

食用后短则 10 分钟、长则数小时就会发作,初期出现恶心、呕吐等胃肠道症状,严重者会抽搐、昏迷,甚至因呼吸衰竭死亡。更可怕的是,这种毒素无特效解毒药,幸存者也可能留下终身神经损伤。2024 年光明网曾报道,某家庭因食用红心甘蔗导致 3 人中毒,其中老人抢救无效身亡。

2. 发苦坚果:毒性是砒霜 68 倍的 “肝癌诱因”

咬到发苦的花生、瓜子时,有人会随手吐出,但很少人知道,这苦味正是黄曲霉毒素的 “警告信号”。这种被世卫组织列为 1 类致癌物的毒素,毒性是砒霜的 68 倍,且极易溶于油脂 —— 而坚果恰好是油脂含量极高的 “重灾区”。

黄曲霉毒素主要损害肝脏,短期大量摄入会引发急性肝损伤,出现黄疸、腹水;长期低剂量摄入则会持续破坏肝细胞,显著增加肝癌风险。更隐蔽的是,即使坚果表面无霉斑,只要储存不当(如潮湿、温度过高),就可能滋生黄曲霉菌。因此,买坚果时若发现外壳破损、有哈喇味,哪怕颗粒饱满也千万别买。

3. 发芽变绿土豆:龙葵碱飙升 50 倍的 “胃肠杀手”

土豆发芽、表皮变绿,是龙葵碱含量急剧飙升的标志。正常土豆每百克龙葵碱含量仅 10 毫克,而发芽变绿后可增至 500 毫克以上,超过 200 毫克就可能引发中毒。

这种毒素对胃肠道黏膜有强烈腐蚀性,还会麻痹中枢神经。京东健康记录的真实案例中,张先生因食用发芽土豆,当晚就出现剧烈呕吐、头晕,经洗胃、补液才脱离危险。更需注意的是,龙葵碱集中在芽眼周围和绿皮部分,但会随土豆汁液扩散,即使挖去芽眼、削去绿皮,毒素仍可能超标。

4. 腐烂生姜:黄樟素暗藏的 “癌症陷阱”

“烂姜不烂味” 的说法纯属谣言。生姜腐烂后会产生黄樟素,这种 2B 类致癌物进入人体后,代谢产物会与肝细胞 DNA 结合,诱发基因突变,长期食用会增加肝癌、食道癌风险。

生姜的腐烂往往从内部开始,表面看似完好的姜块,内部可能已滋生霉菌。因此,买姜时要选表皮光滑、无黑斑的,储存时避免潮湿,一旦发现有软烂、异味,必须整根丢弃。

5. 黑斑红薯:耐高温毒素引发的 “全身中毒”

红薯表面出现凹陷的黑斑、闻着有苦味,是被黑斑病菌污染的表现。这种病菌会产生番薯酮、番薯酮醇等毒素,不仅耐高温,还会随红薯的水分扩散至整个薯块,蒸煮、烘烤都无法去除。

食用后几小时就会出现恶心、呕吐、腹泻等症状,严重时会导致高热、电解质紊乱,甚至损害肝脏功能。尤其要注意,发芽的红薯也可能伴随黑斑病菌污染,两者兼具时毒性更强。

科学避坑:3 招从源头阻止 “霉菌偷袭”

- 精准选购:买土豆、红薯时选表皮完整、无芽眼、无黑斑的;坚果选外壳坚硬、无破损、无哈喇味的;甘蔗选表皮鲜亮、无红心、断面无黏腻感的;生姜选质地紧实、无霉变的。

- 正确储存:谷物、坚果密封后放在阴凉干燥处,湿度控制在 65% 以下;土豆用黑色塑料袋包裹(避免光照变绿),与苹果同放(苹果释放的乙烯可抑制发芽);生姜埋在沙土中或放入冰箱冷藏,避免沾水。

- 及时处理:一旦发现食物有霉变迹象,立即丢弃并清洁存放环境;砧板、筷子等厨具用完后擦干,定期用开水煮沸消毒,避免霉菌滋生。

紧急提醒:误食后出现这些症状立即就医

若不慎食用发霉食物,出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状,或伴随头晕、乏力、视物模糊等神经症状,需立即就医,并带上剩余食物样本供医生判断毒素类型。尤其孕妇、儿童、老人及免疫力低下人群,哪怕症状轻微也不能拖延 —— 霉菌毒素的危害往往具有累积性,一次 “侥幸” 可能埋下终身健康隐患。

节约是美德,但用健康换 “不浪费” 则本末倒置。记住:面对这 5 种食物的霉变信号,最安全的做法就是 “零容忍”—— 果断扔掉,才是对家人健康最负责的选择。

发表回复