直播间内,“2 万在线、热卖千单” 的滚动数据令人热血沸腾;后台系统里,200 单虚假交易连夜退单、实际销量归零的现实却冰冷刺骨。2025 年 9 月,山东青岛商家刘女士的遭遇并非个例 —— 当千万粉丝网红李辰轩的抖音主页被清空、粉丝从千万缩水至 37 万,这场牵涉三四十家企业、涉案金额五六百万元的带货骗局,再次将直播电商的 “数据造假” 顽疾推至舆论风口。

这场骗局的运作链条堪称精准收割的典型样本。2025 年 5 月,杭州伊零依文化传媒有限公司(现更名为陕西伊卡依文化传媒有限公司)带着 “千万网红李辰轩招商授权书” 找到刘女士的化妆品公司,用粉丝体量和过往 “带货战绩” 勾勒出盈利蓝图。基于对头部网红的信任,刘女士支付了 30 万零 3000 元前置佣金,签下 “两个月完成 105 万销售额” 的合同。直播当晚的虚假繁荣更让她放下戒心:屏幕上 2-3 万的在线人数持续跳动,商品链接旁 “热卖上千单” 的标识格外醒目。

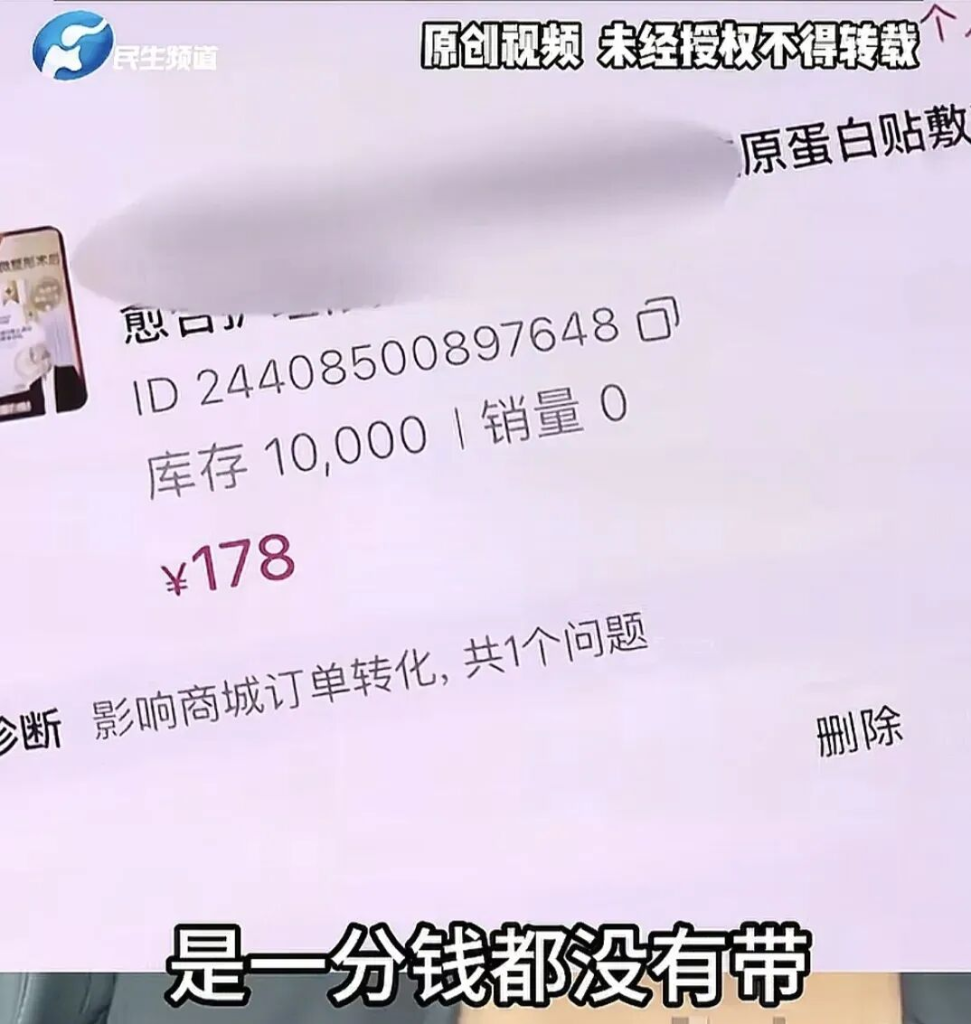

但后台数据却揭开了残酷真相:整场直播仅有两个账号各下单 100 单,且全部在当晚完成退单。面对质疑,文化传媒公司给出 “主播遭恶意刷单” 的荒唐解释,随后以 “流程繁琐” 为由拖延退款,仅返还 1 万元便石沉大海。直到刘女士赴杭州报案才得知,这家公司早已因同类纠纷被多次起诉,堪称行业 “惯犯”—— 从 2021 年成立至今,它三次变更名称、从杭州迁址西安,法人代表四次被限制高消费,仅 2025 年 8 月至 9 月就经历 8 次庭审,却依然能游走于监管缝隙之间。

涉事网红李辰轩的 “隐身术” 更暴露了行业潜规则。作为快手劣迹主播 “祁天道” 的徒弟,他凭借千万粉丝光环成为骗局 “诱饵”,却在事发后全身而退。尽管招商授权书上签字按印俱全,但由于未直接与商家签订合同,根据 “合同相对性原则”,商家无法将其列为共同被告。这种 “网红站台引流、公司签约担责” 的分工模式,已成为带货骗局的标准操作 —— 黑龙江商家顾先生就发现,与他有相似遭遇的企业多达三四十家,均被同一套路收割。

此类骗局频发的背后,是直播电商生态的三重病灶。首当其冲的是数据造假产业链的成熟化。在利益驱动下,“买粉增粉”“水军控场”“刷单退单” 形成完整灰色链条:千万粉丝可花数万元批量购买,直播间在线人数能以每千人 50 元的价格实时 “填充”,就连成交数据也能通过 “专业团队” 制造虚假繁荣后快速清零。某平台客服曾直言,直播间 “热卖” 标识仅是 “氛围感” 指标,点击链接即可触发,与实际成交毫无关联。

其次是法律监管与维权机制的滞后性。尽管《电子商务法》明令禁止虚构交易,《网络直播营销管理办法(试行)》明确将 “数据造假” 列为禁区,但实操中仍存在诸多盲区。造假技术的隐蔽性不断升级,“跨平台刷量”“真机真人操作” 等手段让监管难以追踪;而骗子公司通过 “空壳化运作” 转移资产,即便商家胜诉也往往面临 “执行难”。顾先生的吐槽道出普遍困境:“报案不立案,起诉耗时间,赢了也拿不到钱。”

最后是商家认知偏差与信息不对称。许多中小企业主缺乏专业判断能力,容易被 “千万粉丝”“保底销量” 等话术迷惑。正如资深业内人士所言,部分商家将粉丝数量等同于带货能力,忽视了粉丝活跃度、客群匹配度等核心指标,给骗子留下可乘之机。此前某千万粉丝网红更创下 “5 万坑位费 + 20% 佣金,仅卖出 1 单啤酒” 的纪录,事后还以 “合同未保销量” 为由拒绝担责。

值得警惕的是,这种乱象正侵蚀行业根基。市场监管数据显示,2024 年 12315 平台接收直播带货投诉举报达 40.2 万件,同比增长 19.3%,短视频平台投诉增幅更是高达 48.8%。从 2020 年杨坤直播间 122 万销售额退单至 4-5 万元,到如今李辰轩事件的 “零成交骗局”,数据泡沫的反复破裂正在消耗消费者与商家的双重信任。长此以往,不仅会导致优质商家对直播带货望而却步,更可能引发全行业的信任危机。

破解困局需要多方协同发力。对商家而言,理性决策是第一道防线:签约前应通过第三方机构核查网红真实数据,重点关注复购率、粉丝画像等硬核指标,同时在合同中明确销量承诺、退款条款与违约责任,留存好沟通记录与转账凭证。福建坤江律师事务所特别提醒,商家可依据《消费者权益保护法》与《合同法》主张权益,若能举证网红参与数据造假,可要求平台承担连带责任。

平台的主体责任更不可或缺。作为流量入口,平台应完善分级管理制度,对高粉丝量、高成交额的直播间实施 “专人实时巡查”,运用技术手段识别刷单行为;建立 “数据透明化” 机制,公开直播间真实转化率、退单率等核心指标,破除信息壁垒。按照《网络直播营销管理办法(试行)》要求,平台还需建立黑名单制度,将严重违规者永久逐出行业。

监管层面的升级同样关键。相关部门应建立跨区域、跨部门协同执法机制,针对 “换壳经营”“异地逃责” 等行为开展专项整治;加快出台数据造假的认定标准与惩罚细则,提高违法成本。通过 “行政处罚 + 刑事追责 + 联合惩戒” 的组合拳,让造假者付出沉重代价,才能遏制 “劣币驱逐良币” 的歪风。

从草莽生长到规范发展,直播电商的转型已箭在弦上。李辰轩们的粉丝缩水与骗子公司的接连被告,或许正是行业净化的开始。当数据泡沫被戳破、规则底线被夯实,直播带货才能回归 “内容为王、诚信为本” 的本质,真正成为连接商家与消费者的桥梁,而非收割利益的陷阱。这场 “刮骨疗毒” 虽痛,却是行业走向健康可持续发展的必由之路。

发表回复