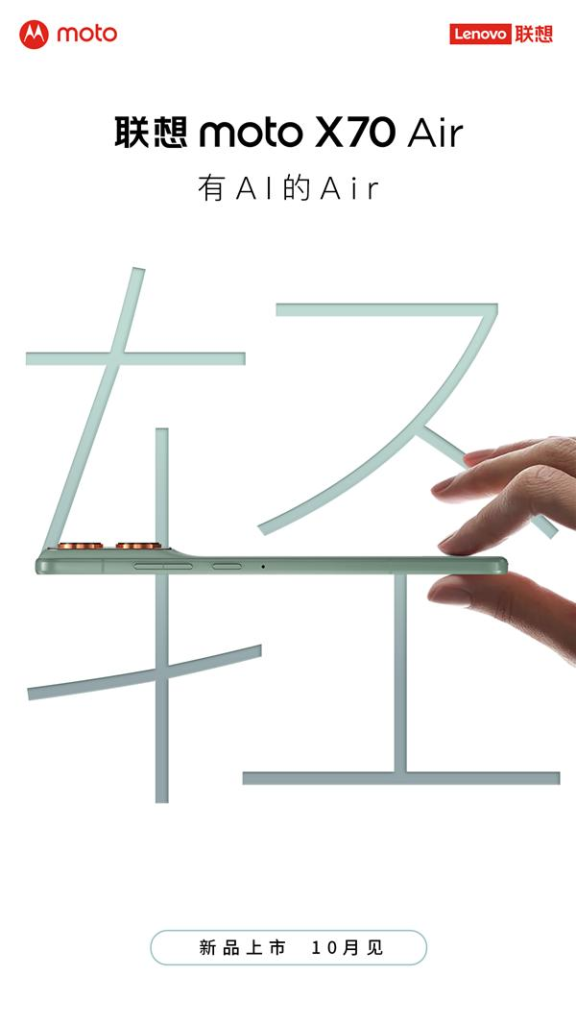

当苹果用 iPhone Air 以 5.6mm 厚度、165g 重量重新定义轻薄旗舰时,国产手机市场迅速给出了回应。9 月 29 日,联想官宣 moto X70 Air 将于 10 月底上市,一句 “有 AI 的 Air” 直接将对标矛头指向苹果新品。从小米 17 系列跳过数字迭代对标 iPhone 17,到 OPPO 被戏称 “OPhone” 仍主动注册商标,国产手机集体 “盯上” 苹果的背后,是一场关于市场份额、技术突围与品牌认同的复杂博弈。

一、Air 之名:是对标利器还是创新短板?

“Air” 一词正在成为手机行业的新战场。苹果将其十年前在笔记本电脑上的成功命名策略移植到手机领域,iPhone Air 凭借钛金属边框与超瓷晶玻璃的组合,以 7999 元起售价卡位高端轻薄市场。但极致轻薄的代价同样明显:为压缩空间取消实体 SIM 卡槽,仅支持国内尚未全面普及的双 eSIM(目前仅联通适配),电池容量更是缩水至 3149mAh,远低于主流旗舰水准。

联想选择用 moto X70 Air 填补市场空白,显然精准捕捉到了 iPhone Air 的痛点。从行业推测参数来看,这款新机剑指 “更实用的轻薄”—— 厚度有望突破 5.5mm、重量压至 160g 以下,在超越苹果轻薄度的同时,将电池容量提升至 4500-5000mAh 区间,更保留了符合国内用户习惯的实体 SIM 卡槽。这种参数设定并非凭空想象,联想在 YOGA Air 系列电脑上积累的轻薄技术已形成成熟经验,如 YOGA Air 14 在 13.9mm 厚度中塞进 70Wh 大电池的错位布局方案,正被迁移至手机领域,结合折叠屏研发的超薄电池封装技术,有望实现轻薄与续航的平衡。

但绕不开的现实是,moto X70 Air 仍难掩对标痕迹。除了直接使用 “Air” 命名,预热海报的极简风格、轻微凸起的双摄模组,都与 iPhone Air 形成视觉呼应。核心性能上,其预计搭载的骁龙 8 Gen4 或天玑 9400 芯片,与 iPhone Air 的 A19 Pro 仍有差距。这种 “核心参数稍逊,实用功能补位” 的策略,虽能满足部分用户需求,却也让外界质疑其 “在名字上蹭热度” 的动机。

值得关注的是官方强调的 “AI 属性”。与 iPhone Air 缺失原生 AI 功能、依赖第三方应用的现状不同,moto 已实现全线产品 AI 布局,早在 2025 年初就接入 DeepSeek-R1 满血版大模型,其 AI 交互与影像能力已通过折叠屏机型验证。若能将成熟的 AI 技术融入轻薄机身,或许能成为区别于 iPhone Air 的关键突破口。

二、联想手机的 “海外强、国内弱” 破局尝试

moto X70 Air 的推出,本质上是联想手机业务在国内市场的又一次发力。自 2014 年收购摩托罗拉移动以来,联想已构建起以 moto 为核心的产品矩阵,且在细分市场取得亮眼成绩:2025 年第二季度,moto 折叠屏全球市场份额翻倍至 28%,意味着每四部折叠屏手机中就有一部来自联想;在竖向小折叠领域,其曾以 44.5% 的市占率登顶全球第一。海外市场更实现营收稳居四强、出货量冲进前五的突破。

但鲜明的反差存在于国内市场。尽管 edge 60 系列以 1445-2295 元的价位覆盖学生群体,razr 60 系列通过施华洛世奇联名吸引女性用户,moto 品牌仍难逃 “存在感不强” 的评价。这种局面背后,既有国内手机市场竞争激烈的因素,也与联想此前 “重海外、轻国内” 的战略导向相关。

此次押注轻薄旗舰赛道,联想显然意在复制折叠屏的成功逻辑 —— 通过差异化产品打开市场缺口。iPhone Air 在华面临的天然短板,为 moto 提供了可乘之机:IDC 研究经理郭天翔指出,iPhone Air 的 eSIM 限制、续航妥协仅能吸引少数尝鲜者,难以打动主流用户。而 moto X70 Air 保留实体卡槽、强化电池容量的设计,精准贴合国内用户使用习惯,配合预计低于苹果的定价,有望在中高端市场撕开缺口。

更深远的考量在于技术迁移的战略价值。将电脑端的轻薄技术与手机端的 AI、折叠屏技术融合,既能降低研发成本,也能形成独特的技术标签。若 moto X70 Air 能成功验证这一技术路径,未来或可复制到更多机型,逐步建立 “联想式轻薄 AI 手机” 的认知。

三、国产机对标苹果:从 “模仿” 到 “超越” 的必经之路?

moto 的对标之举并非个例,而是当前国产手机行业的集体现象。小米直接跳过数字 16 推出小米 17 系列,全面对标 iPhone 17;OPPO Find X8、Reno 14 系列采用直屏、直角边框与冷雕玻璃镜头模组,因相似度极高被网友称为 “OPhone”,官方甚至主动申请该商标;vivo 则通过机型外观复刻与 iOS 风格主题,强化与苹果的关联性。

这种集体对标背后,是多重因素的驱动。从市场角度看,苹果作为高端市场标杆,其设计语言与产品定义已通过多年市场教育形成用户认知,对标苹果可降低消费者教育成本,快速获得市场关注。技术层面,在芯片、系统等核心领域难以实现代际突破的情况下,通过优化外观设计与实用功能打造 “平替” 产品,成为性价比竞争的有效手段。如 REDMI Turbo 4 Pro 在模仿 iPhone 16 外观的同时,以 120Hz 刷新率、90W 快充和更窄黑边实现体验超越。

不可否认的是,对标过程中,国产机确实实现了部分领域的反超。摄影方面,多家国产品牌的多主摄方案已形成优势;续航与快充更是安卓阵营的传统强项,4500mAh 以上电池搭配 60W + 快充成为标配;AI 技术落地速度远超苹果,华为、vivo、moto 等均已实现大模型原生集成。这些优势让国产 “平替” 不再是低端模仿的代名词,而是形成 “核心功能相近、实用体验更优” 的竞争格局。

但过度对标的隐忧同样不容忽视。当小米、OPPO、vivo 等品牌的机型在外观上愈发趋同于苹果,甚至彼此之间也出现 “同质化” 倾向时,品牌独特性正在逐渐丧失。历史经验表明,真正站稳高端市场的品牌无不拥有核心辨识度 —— 苹果的 iOS 生态与封闭系统、华为的麒麟芯片与影像技术,均非单纯通过对标就能复制。高盛的分析或许更具警示意义:若仅停留在参数补位与外观模仿,国产机难以真正突破高端市场的天花板。

四、结语:从 “跟跑” 到 “领跑” 需要技术内核支撑

moto X70 Air 的到来,为国产轻薄旗舰市场注入了新活力。其对 iPhone Air 痛点的精准把握,展现了国产厂商对用户需求的深刻理解;而联想将电脑轻薄技术与手机 AI 能力结合的尝试,也预示着技术融合的新方向。对于消费者而言,这种对标带来的直接益处是选择更多元、产品更贴合需求 —— 既能追求 iPhone Air 的极致轻薄,也能选择 moto X70 Air 的实用均衡。

但放眼行业长远发展,对标只能是阶段性策略而非终极目标。国产手机若想真正实现从 “跟跑” 到 “领跑” 的跨越,还需在核心技术上持续突破:在芯片领域缩小与 A 系列芯片的差距,在操作系统上构建差异化生态,在 AI 等新兴领域建立先发优势。联想在折叠屏与轻薄技术上的积累、华为在芯片与通信技术上的坚持,都证明了核心技术对品牌升级的关键作用。

当 moto X70 Air 在 10 月底正式亮相时,市场关注的或许不只是它比 iPhone Air 薄了多少、重了多少,更是它能否拿出超越 “对标” 的创新价值。国产手机的突围之战,终究要靠技术内核说话,而非停留在 “Air” 这样的命名呼应上。

发表回复