在科技飞速发展的当下,AI 正以前所未有的态势席卷全球商业领域。回首过往,诸多技术革新如 ERP、数据仓库、私有化 IT 等,往往成为大企业的专属利器,中小企业受困于资金、技术与人才短板,难以在这些技术浪潮中分得一杯羹。然而,AI 时代的降临,却为中小企业带来了一场 “及时雨”,甚至极端地说,AI 可能是中小企业扭转乾坤的最后机会。

先假设自研大模型成为大模型公司的专属领域,其余企业皆为模型的使用者。在此前提下,一个结论呼之欲出:当模型能力在市场上可得性趋同、价格相近时,企业间的竞争胜负手将落在生产关系与技术的适配性上。而适配的过程,实则是对企业数据与流程的深度改造,是对生产关系的重新塑造。中小企业组织架构相对简单,内部链路短,从决策层到执行层的信息传递迅速,无需像大企业那样跨越诸多部门进行协调。这使得中小企业在面对 AI 技术时,能够更快速地做出决策,将模型能力迅速融入业务流程。同时,中小企业遗留的 IT 系统负担轻,不存在复杂的旧有架构束缚,新的 AI 技术集成更加便捷高效。在数据获取方面,由于业务流程相对简洁,关键数据的获取成本更低,即便需要进行数字化建设,也如同在一张白纸上作画,比大企业改造复杂的旧有体系要容易得多。并且,业务反馈周期短,能迅速根据 AI 应用的效果调整策略。所以,中小企业更有机会将同一份模型能力转化为显著的业务效率提升与现金流增量。

但为何说这是 “最后的机会”?在传统商业世界中,大企业发展到一定规模会遭遇 “组织复杂度天花板”,沟通成本飙升,边际效益递减,这为中小企业在市场缝隙中生存提供了空间。可 AI 的出现注定改变这一局面。智能体协调能够让跨人、跨部门的协作成本趋近于零,记忆与工具调用使得重复劳动的边际成本大幅降低,监控与可解释性让失误代价可量化、可收敛。一旦大企业成功将 AI 深度 “嵌入流程”,其规模优势将无远弗届,重新回到 “规模更大→单位成本更低→价格更具竞争力→市场更集中” 的正反馈循环,传统企业将摇身一变,具备类似互联网大厂的强大竞争力。届时,中小企业若不能提前布局,其生存土壤将被大企业蚕食,极有可能被连根拔起。

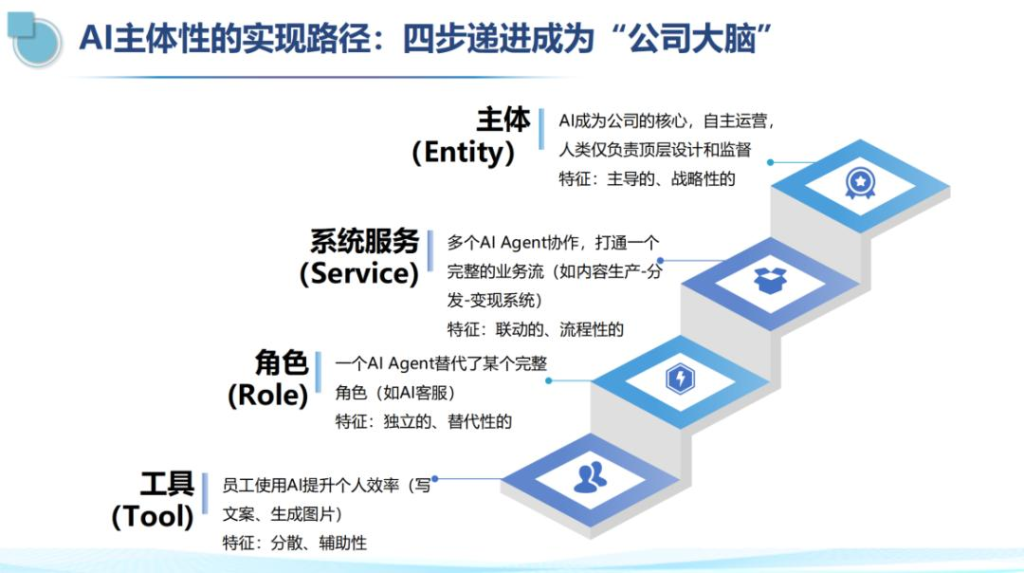

中小企业若想在 AI 时代突出重围,关键在于践行 “智能原生” 理念,切不可模仿大企业按部就班地应用 AI。具体而言,其一要先重构、后固化,将 AI 设定为业务的 “默认执行体”,人类专注于判断与处理例外情况,从根本上重塑业务流程;其二要以端到端自动化为优先目标,摒弃单点式的 Copilot 应用,致力于打通从线索获取、报价生成、下单处理、发货安排到回款确认的全流程自动化;其三要深耕超细分领域,在每一个 “垂直 10 公里” 做到极致,凭借对特定领域数据与流程的深刻理解,而非依赖最强的模型,构建竞争壁垒;其四要打造人机编队模式,由一名通才统筹,搭配多代理分别负责检索、生成、审核、执行等任务,形成高效运作的 “微型无人公司”。一言以蔽之,大企业将 AI 当作优化流程的 “润滑剂”,中小企业则应将 AI 视为驱动发展的 “发动机”。

从应用图谱来看,中小企业运用 AI 的核心在于实现端到端的自动化,并深耕单一垂直领域的知识与流程。若有实力从整体布局,需考量智能中枢(集成企业知识库与各类工具接入)、流程编排(实现多代理分工协作并内建 SLA、权限、审计机制)、业务终端(打造面向内部员工与外部客户的便捷交互界面)这三层架构。若整体实施难度较大,可选取潜在高回报的部分场景作为试点,如获客与转化环节的线索评分、个性化话术生成;报价 – 下单 – 回款流程中的多代理自动成本核算与秒级出价;客服与交付中的 7×24 小时智能服务;采购 – 补货的需求预测与自动比价;财务自动化的记账、对账与票税合规等。在推进过程中,务必重视度量,通过自动化覆盖率、单位订单服务成本、一次性解决率、人均 GMV / 人均毛利等指标,持续评估与优化 AI 应用效果。

在落地实施方面,可参考如下路线图:0 – 30 天,选取 1 – 2 条对企业盈利影响显著的流程,如客服闭环流程,构建 “最小可用数据集”,接入外部模型与常用工具,在小范围投入生产并进行人工复核与自动回写;31 – 90 天,将应用拓展至 3 – 5 个场景,实现多代理编排,将 KPI 与关键指标挂钩,进行周迭代、月复盘,同时加强数据治理;91 – 180 天,将 AI 从单纯的工具提升为 “默认执行体”,调整岗位描述与绩效合约,使其适应人机协作模式,并密切关注 AI 在复杂环境变化下的适应性。

特别需要提醒的是,对于那些价值主要体现在信息撮合、人工对接、简单加工的中小企业,AI、自动化与平台的发展将在交易撮合、定价、排产、对账、物流等各个环节带来巨大冲击。若想生存,必须紧抓 “最后一公里的复杂性”,如提供非标定制、快速打样、小批量多频次服务;将 “履约” 打造成品牌资产,强调时效、质量与可追溯性;把 “客户知识” 产品化,使自身系统比客户更了解客户。若企业处于成长期且资源有限,不妨先借助实用工具推动业务发展,待条件成熟再深入探索智能原生转型,切不可盲目冒进。

在 AI 时代,当大家站在同一起跑线使用相似的模型时,谁能率先将数据与流程的摩擦力降至最低,勇敢地用 AI 重构业务形态,谁就能抢占先机。中小企业若能先一步实现组织的 “智能原生”,便能在细分市场建立起小而强的垄断地位;反之,若犹豫不决,待大企业凭借 AI 抹平组织复杂度差异,规模优势必将卷土重来。尤其是供应链上的中小企业,若仅仅充当人力与信息的传递者,必将被 AI 取代。唯一的生存之道,便是率先运用 AI 将自身独有的现场经验、客户关系与履约能力转化为智能资产,并在此基础上拓展新业务。总之,中小企业切勿重蹈大企业应用 AI 的覆辙,要走差异化竞争之路,紧紧抓住 AI 这一 “最后的机会”,实现逆袭与腾飞。

发表回复