9 月 23 日上午 11 时许,深圳地铁全网推送的运营公告打破了工作日的平静:“各线路末班车 18:00 从首末站发出,之后车站只出不进”。这则紧急通知背后,是城市对超强台风 “桦加沙” 的前置防御部署。

为疏解提前出行的客流压力,深圳地铁自 12 时起全线网启动高峰运力模式,港铁 4 号线、13 号线更将高峰运力投放时间提前至 11 时。在福田地铁站,站台电子屏循环滚动停运提示,工作人员手持扩音器引导乘客:“请优先选择大站快车,末班车前 15 分钟停止进站”。记者在现场看到,自助售票机前虽排起短队,但在 “分批购票、错峰候车” 的指引下,客流秩序井然。

“这是今年首次因台风启动全线提前停运。” 深圳地铁运营负责人在接受采访时表示,“18 时封站后,650 名应急人员将立即开展轨道巡检、设备防护,重点排查高架段接触网和地下段排水系统。”

“全球风王” 逼近:秋台风的极端破坏力

此次地铁停运的直接诱因,是被气象部门称为 “今年全球风王” 的超强台风 “桦加沙”。据深圳市气象局监测,该台风中心附近最大风力达 17 级,移动速度 35km/h,10 公里风圈半径已覆盖深圳全域,其破坏力被预测可能超越 2018 年台风 “山竹”。

气象专家解析,秋台风的 “狠劲” 源于特殊气候条件:8-9 月南海海温达年度峰值,为台风提供充足能量,叠加北方冷空气南下增强气压梯度,使风速持续攀升。更危险的是,深圳正处于台风 “危险半圆” 影响范围内,这一区域往往伴随更强风雨和风暴潮,对地铁高架段、地面车站构成极大威胁。2018 年 “山竹” 期间,深圳地铁 4 号线高架段曾因树枝撞击接触网导致停运,此次提前封站正是吸取历史教训的防御举措。

“五停” 指令生效:城市按下 “安全暂停键”

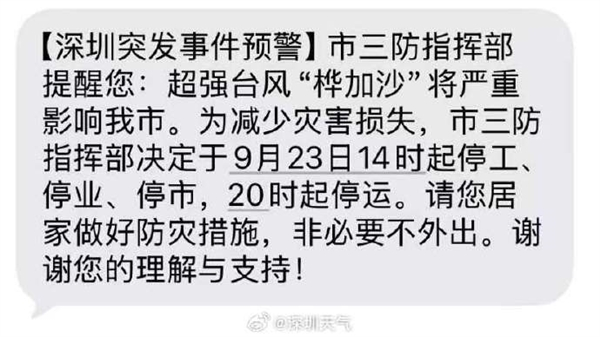

与地铁停运同步启动的,是深圳市防汛防旱防风指挥部发布的全域 “五停” 指令:14 时起停工、停业、停市,20 时起全面停运,而停课已于 22 日晚提前实施。这一响应级别,与 2023 年防御台风 “苏拉” 时的应急标准一致,是深圳应对极端灾害的 “标准动作”。

“五停不是无序停滞,而是精准防护。” 深圳市应急管理局王常效处长解释,停工不含应急抢险和民生保障岗位,停运覆盖公共交通但保留急救车辆通道。在福田区,78 处应急避难场所已全面开放,总面积达 38 万平方米,每处均配备 AED 设备和医疗救助站,市民可凭身份证免费领取饮用水和即食食品。截至 15 时,全市已有 2.3 万名抢险人员集结到位,400 台大功率排水设备前置部署至易内涝点位。

民生防线筑牢:从个人防护到全城联动

台风来临前的几小时,深圳市民用 “教科书式防御” 回应城市号召。在南山区某小区,居民正按应急指南用胶带在窗户贴 “米” 字形加固,阳台花盆、晾衣架等高空坠物隐患已全部清除。超市里,饮用水货架虽被抢购,但商家紧急补货后恢复供应,“每人限购两箱,保障更多家庭” 的提示牌格外醒目。

针对特殊群体,社区工作人员逐户走访独居老人,协助检查水电安全并登记用药需求。“按人均每日 4 升标准储备了饮用水,慢性病药物也备足了 3 天用量。” 独居老人张阿姨展示着应急包,里面手电筒、充电宝等物品一应俱全。

在城市后台,智慧防御系统正全力运转:AI 算法实时预测内涝点位,气象预警信息通过短信、APP 等渠道 10 分钟内全网推送,586 个应急避难场所的物资储备动态可在指挥中心一键查看。深圳地铁微博每小时更新停运进展,评论区里 “已安全到家”“感谢提前预警” 的留言不断刷屏。

待风雨过境:重启运营的准备与期盼

18 时整,随着最后一列地铁从深圳湾口岸站驶出,全市 167 座地铁站陆续关闭出入口,防汛沙袋和防洪板在通道口整齐码放。地铁应急人员已开始徒步巡检高架轨道,清理可能影响行车的杂物,这一幕与 2018 年 “山竹” 期间的抢险场景如出一辙。

“台风过后将第一时间开展轨道、信号、供电系统检测,恢复运营时间需结合气象条件研判。” 深圳地铁发言人表示。目前,全市 932 处高空构筑物已完成安全排查,368 栋沿海建筑加固完毕,40 万重点区域居民转移预案随时待命。

夜幕降临,台风 “桦加沙” 的风雨渐强,但深圳的防御体系已全面激活。从地铁停运的精准调度到 “五停” 指令的有序实施,这座城市用周密部署诠释着 “人民至上、生命至上” 的防汛理念。待风雨过境,那些坚守岗位的应急人员,终将迎来城市重启的曙光。

发表回复