2025 年 9 月,一则来自国防科技大学的科研消息引发全球科技界关注 —— 由罗晖教授、肖光宗副教授课题组联合景辉教授团队组成的科研团队,在国际上首次成功研制出声子激光频率梳。这一突破性成果不仅在线发表于国际顶级学术期刊《科学进展》,更意味着我国在声学精密测量领域掌握了核心技术,为水下声学探测、生物医学成像等关键应用领域,打造出一把精度远超以往的超级 “声尺”。

从 “光尺” 到 “声尺”:跨越介质的测量革命

提及 “尺子”,人们或许会想到日常生活中用于测量长度的工具,但在精密科学领域,“尺子” 的概念早已突破物理形态的限制。2005 年,科学家约翰・霍尔和特奥多尔・汉斯因发明 “光频梳” 技术荣获诺贝尔物理学奖,这一被称为 “光尺” 的技术,凭借其超高的频率稳定性和精度,彻底改变了光学测量领域的格局。如今,光频梳已广泛应用于光通信、光学原子钟、精密光谱分析等领域,成为现代光学技术的 “基石” 之一。

然而,“光尺” 并非万能。在固态、液态等介质中,光的传播会受到严重阻碍 —— 光线在水中的衰减速度极快,无法实现远距离探测;在生物组织中,光的散射更是让高分辨率成像变得困难重重。这一局限性,使得在水下探测、生物医学成像等依赖液态或固态介质的领域,“光尺” 难以发挥作用。此时,研发一把能够在复杂介质中精准 “丈量” 的 “声尺”,成为全球科研人员的共同目标。

声学技术的优势在此刻凸显 —— 声波在水中的传播距离可达数千米,在生物组织中的穿透性也远超光线,是水下探测和生物医学成像的理想选择。但长期以来,声学测量领域始终面临一个关键难题:缺乏类似光频梳的高精度频率标准。此前,研究人员虽已尝试开发基于热声子的声子频梳,但由于 “梳齿” 之间缺乏相干性,测量精度大打折扣。“这就像使用一把刻度模糊、不停晃动的尺子,即便努力校准,也难以得到精确的测量结果。” 罗晖教授在接受采访时,形象地描述了传统声子频梳的局限性。

相干性,成为制约 “声尺” 精度的核心瓶颈。而声子激光的出现,为突破这一瓶颈带来了希望。作为力学领域的 “激光”,声子激光能够产生高度一致、相位稳定的相干声子,这一特性恰好为构建相干声子频梳提供了基础。但理论可行与实际实现之间,隔着巨大的技术鸿沟 —— 如何利用声子激光生成多 “梳齿”、可调控的频率梳,成为全球声学领域多年来未能攻克的难题。

八年攻关:从理论奠基到技术突破

国防科技大学的这支联合科研团队,与 “声子激光” 的缘分始于 2017 年。彼时,罗晖教授团队就已开始关注声子激光在精密测量领域的应用潜力。“当时我们发现,声子激光的相干性是解决声子频梳精度问题的关键,但要将其转化为实用的频率梳,还需要突破一系列技术难关。” 肖光宗副教授回忆道。

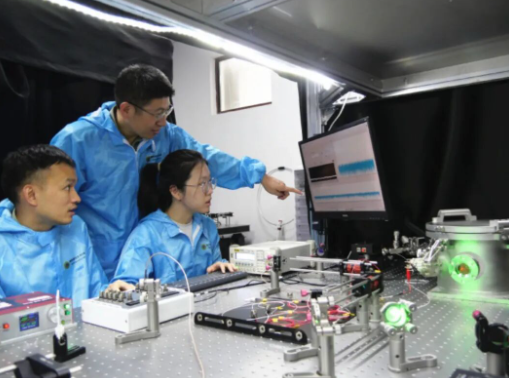

团队的科研之路并非一帆风顺。最初,他们尝试基于线性调控原理构建声子频梳,但始终无法生成足够数量的 “梳齿”,且 “梳齿” 间距难以调节,无法满足实际应用需求。“最困难的时候,我们连续几个月没有取得突破性进展,甚至开始怀疑此前的理论假设。” 景辉教授坦言,那段时间,团队成员常常在实验室里通宵达旦,反复验证不同的技术路径。

转机出现在 2023 年。经过六年的持续攻关,团队在《自然・物理学》杂志发表论文,成功构建出非线性声子激光系统。这一成果不仅证实了利用非线性效应调控声子激光的可行性,更为相干声子频梳的研发奠定了坚实的理论基础。“非线性声子激光的实现,让我们看到了生成多‘梳齿’频率梳的希望。” 罗晖教授表示,当时团队意识到,只要找到合适的调控方法,就能突破 “梳齿” 数量和间距调控的限制。

在后续的研究中,团队将目光投向了 “弗洛凯工程”—— 这一在量子物理和光学领域广泛应用的调控技术,核心原理是通过周期性调制系统参数,改变系统的动力学行为。“我们大胆设想,将弗洛凯工程引入非线性声子激光系统,通过周期性调制泵浦信号,或许能激发出更多的相干声子模式。” 肖光宗副教授介绍,为了验证这一设想,团队设计了全新的实验装置,对泵浦信号的调制频率、幅度等参数进行了上千次的优化。

功夫不负有心人。经过两年的反复实验与调试,团队终于在 2025 年初取得重大突破 —— 通过精确调控泵浦信号的周期性调制参数,非线性声子激光系统成功生成了 40 余个相干 “梳齿”,且 “梳齿” 间距可根据需求灵活调节。这一成果,标志着声子激光频率梳技术正式从理论走向现实,我国也因此成为全球首个掌握这一核心技术的国家。

超级 “声尺” 的应用图景:从深海探测到生命健康

这把由我国科研团队自主研发的超级 “声尺”,究竟有何过人之处?相较于传统的声学测量工具,声子激光频率梳的优势主要体现在三个方面:一是超高相干性,40 余个 “梳齿” 均具有稳定的相位关系,测量精度较传统声子频梳提升了两个数量级;二是灵活可调性,“梳齿” 间距可在较大范围内调控,能够适应不同场景的测量需求;三是强环境适应性,在水下、生物组织等复杂介质中,仍能保持稳定的性能,解决了 “光尺” 在这些场景中 “水土不服” 的问题。

这些优势,让超级 “声尺” 在多个关键领域展现出广阔的应用前景。在水下声学探测领域,传统的水下声呐系统受限于频率稳定性,难以实现对小目标的高精度定位和成像。而声子激光频率梳凭借其超高精度,可大幅提升水下声呐的分辨率,不仅能更精准地探测到水下小型目标,还能实现对海底地形的高分辨率测绘。“这对于我国的海洋资源勘探、水下安防等领域具有重要意义。” 相关领域专家表示,未来,搭载这一技术的水下探测设备,有望深入此前难以触及的深海区域,为我国的海洋战略提供技术支撑。

在生物医学成像领域,超级 “声尺” 的出现更是带来了革命性的变化。目前,医学超声成像技术虽已广泛应用,但受限于频率精度,难以实现对生物组织微观结构的清晰成像。而声子激光频率梳可提供更高频率的超声信号,结合其超高相干性,能够实现对细胞、血管等微观结构的高分辨率成像。“例如,在肿瘤早期诊断中,传统超声难以发现毫米级以下的肿瘤病灶,而搭载声子激光频率梳技术的成像设备,有望实现对早期肿瘤的精准检测,为患者争取更多的治疗时间。” 景辉教授介绍,团队目前已与多家医疗机构展开合作,推动这一技术在临床诊断中的应用。

除了水下探测和生物医学领域,超级 “声尺” 在量子计量领域也具有重要价值。作为声学领域的高精度频率标准,声子激光频率梳可用于校准其他声学测量设备,推动整个声学计量体系的升级。同时,其与量子技术的结合,还可能为量子声学、量子传感等新兴领域提供全新的研究工具,助力我国在量子科技领域抢占先机。

自主创新:我国声学技术迈向全球领先

声子激光频率梳技术的突破,不仅是一项具体的科研成果,更体现了我国在声学精密测量领域自主创新能力的显著提升。回顾整个研发过程,团队始终坚持自主研发,从理论设计到实验装置的搭建,再到核心参数的优化,每一个环节都凝聚着科研人员的智慧与汗水。“在研发过程中,我们遇到了很多技术难题,其中不少问题在国际上也没有现成的解决方案。” 罗晖教授表示,团队通过跨学科合作,整合了声学、光学、量子物理等多个领域的技术优势,最终实现了技术突破。

这一成果的取得,也离不开我国对基础研究的重视和支持。近年来,我国持续加大对基础科学研究的投入,为科研人员提供了良好的科研环境和创新平台。国防科技大学激光陀螺创新团队长期致力于精密测量技术的研究,积累了丰富的技术经验,为声子激光频率梳技术的研发奠定了坚实的基础。

展望未来,团队表示将继续深化对声子激光频率梳技术的研究,进一步提升 “梳齿” 数量和测量精度,拓展其在更多领域的应用。同时,团队还将加强与国内外科研机构的合作,推动这一技术的产业化进程,让超级 “声尺” 尽快服务于国家战略需求和民生领域。

声子激光频率梳技术的突破,犹如一束光,照亮了声学精密测量领域的未来。这把由我国科研人员自主打造的超级 “声尺”,不仅打破了国外在相关领域的技术垄断,更标志着我国在声学技术领域从 “跟跑” 向 “领跑” 的转变。在未来的深海探测、生命健康、量子科技等领域,这把超级 “声尺” 必将发挥更大的作用,为我国科技事业的发展贡献更多力量。

发表回复