9 月 23 日,中央气象台监测显示,今年全球 “风王”—— 第 18 号超强台风 “桦加沙” 正以 62 米 / 秒的 17 级以上风力,向广东惠州至海南文昌一带沿海疾驰,预计 24 日凌晨至下午登陆,登陆强度最低可达强台风级(14-16 级)。这个诞生于西北太平洋的 “巨无霸”,其环流已覆盖南海东北部,台湾兰屿岛浮标已监测到 8.1 米狂浪,东沙岛浮标记录 6.3 米巨浪,台风眼区附近海浪更是高达 13 米。

更严峻的是,台风登陆恰逢农历八月初三天文大潮期。国家海洋环境预报中心预警,珠江口及附近岸段将出现超 300 厘米风暴增水,与天文高潮叠加后,深圳、广州、珠海等多地将达红色警戒潮位,海水倒灌风险极高。截至 23 日午时,广东已启动防风 Ⅰ 级应急响应,深圳 865 个应急避难场所全面开放,珠港澳大桥临时封闭,南海海域千余艘船舶紧急避风。

数据揭秘:秋台风为何比夏台风更 “硬核”?

“桦加沙” 的强悍并非个例。中国天气网统计 1949-2024 年数据显示,秋季生成台风达 859 个,占全年 44%,虽略少于夏季的 867 个,但强台风占比远超夏季 ——7-8 月台风及以上强度占比不足 60%,而 9-10 月这一比例超 60%,10 月更是高达 74%。秋台风的 “凶猛基因” 源于三重关键密码:

1. 海洋 “能量库” 达峰值

台风强度与海温直接相关。北半球热带海洋经春夏两季加热,8-9 月海温升至全年最高,南海及西北太平洋表层水温普遍达 28℃以上,为台风提供持续能量补给。“桦加沙” 在西太平洋生成后,一路掠过 30℃高温海域,强度持续升级为超强台风。

2. 冷空气 “助推器” 加持

入秋后北方冷空气开始活跃,与台风外围暖湿气流形成强烈气压梯度,如同给台风 “踩油门”,使其中心风速骤增。更危险的是 “秋台风 + 冷空气” 的组合效应:2013 年台风 “菲特” 与冷空气结合,给浙江带来百年一遇暴雨,余姚全城被淹;此次 “桦加沙” 登陆后,也将与南下冷空气联手,在广东、广西引发特大暴雨。

3. 路径偏南致灾害集中

副热带高压在秋季东退南移,迫使台风路径随之南偏。数据显示,秋台风登陆广东达 72 次,海南、台湾次之,几乎不会影响江苏以北地区。这种集中效应让华南沿海防灾压力陡增 —— 广东沿海城市群密集、珠江口地势低平,一旦遭遇 “强风 + 暴雨 + 风暴潮” 三重打击,极易引发连锁灾害。

历史警钟:那些造成重创的秋台风 “狠角色”

秋台风的破坏力早已写入历史。1973 年超强台风 “Marge” 登陆海南琼海,致 900 余人死亡、12.6 万间房屋倒塌,成为建国后最致命的秋台风之一。2016 年中秋台风 “莫兰蒂” 以 17 级强度登陆厦门,掀翻万吨巨轮,摧毁 3 万棵树木,造成直接经济损失超 100 亿元。

就在 2024 年 9 月,超强台风 “摩羯” 先后登陆海南文昌、广东徐闻,创下秋台风 “三登陆” 的罕见纪录,雷州半岛农田被淹面积达 20 万亩。中国气象局数据显示,1949 年以来共有 9 个秋台风以超强台风级别登陆我国,虽概率仅占登陆秋台风的 7%,但单次灾害损失均值是夏台风的 2.3 倍。

科学防御:应对 “风王” 需做好这些准备

面对 “桦加沙” 的威胁,专业人士给出明确防御指南:

- 沿海居民:需在 23 日夜间前完成门窗加固,远离海边、河堤等危险区域,警惕 “台风眼” 过境时的短暂平静,切勿擅自外出。

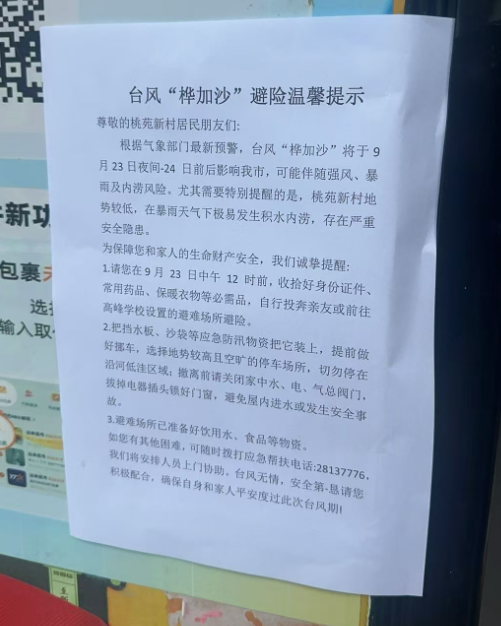

- 低洼地带住户:提前转移至地势较高的应急避难场所,随身携带身份证件、药品等必需品,检查电路、燃气安全。

- 车辆停放:避免停放在地下车库、大树下及广告牌旁,广州、深圳等城市已开放 20 万个路面应急停车位。

- 农业防护:抢收已成熟的水稻、蔬菜,加固温室大棚,水产养殖区及时开闸泄洪,减少鱼虾逃逸损失。

中央气象台首席预报员王海平提醒,“桦加沙” 影响将持续至 26 日,且南海后续仍可能有台风生成,“十一” 出行需密切关注预报。目前,广东、海南已组织 12 万名抢险人员待命,3000 余台排水泵、20 万件救生器材全部到位,全力应对这场秋台风 “大考”。

发表回复