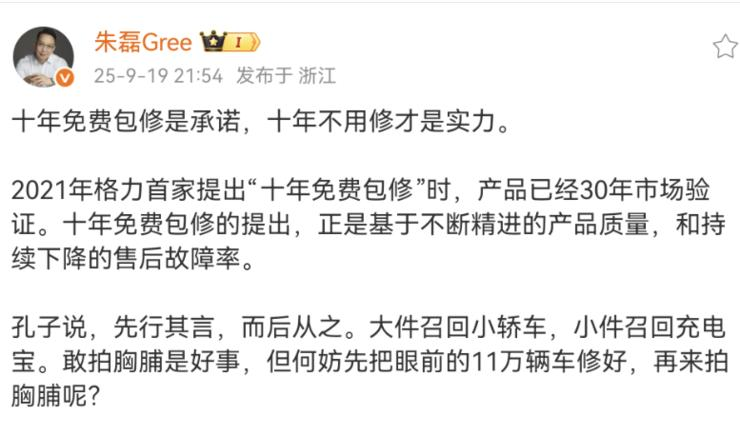

2025 年 9 月 19 日,卢伟冰在直播镜头前的一句话,让空调行业的平静被彻底打破。“米家空调正式推出 10 年免费包修服务”,这个覆盖 750 万台机型的承诺,像一颗精准投掷的石子,直接命中了格力坚守多年的护城河。当格力市场总监朱磊那句 “十年免费包修是承诺,十年不用修才是实力” 的回应出现在社交平台时,这场延续八年的品牌较量,终于迎来了最具张力的对决。

政策拆解:10 年包修的含金量与水分

小米此次推出的 “10 年免费包修” 政策,甫一落地便引发全网对其含金量的热议。从覆盖范围来看,卢伟冰直播中 “米家空调” 的措辞曾引发歧义,但京东客服 “所有空调产品都支持” 的明确回应,打消了用户对政策缩水的疑虑,实现了挂机、柜机、中央空调的全品类覆盖。这与行业内部分品牌仅针对特定机型的做法形成鲜明对比,在覆盖广度上展现了诚意。

从行业标准来看,这一政策远超基础要求。国家 “三包” 规定空调仅需满足 “整机 1 年、主要部件 3 年”,目前行业主流做法是 “整机 6 年、主要部件 10 年”。小米实现 “整机 + 主要部件” 双 10 年保修,此前仅有格力、卡萨帝等六家品牌有类似承诺,且多数存在机型限制。更值得关注的是,这一时长与中国家用电器协会规定的空调 10 年安全使用年限完全重合,恰好覆盖了城镇家庭 10-12 年的换新周期,意味着用户可能在产品生命周期末端仍能享受免费维保。

但光鲜承诺背后暗藏隐忧。空调作为 “七分质量、三分安装” 的典型家电,小米在核心环节的掌控力先天不足。其产品完全依赖第三方代工生产,品控易受代工厂管理水平波动影响,且合作工厂多非行业一线品牌;安装服务同样由第三方团队承接,服务质量难以标准化。这种轻资产模式下的承诺,本质上是将质量风险与服务压力部分转移给了合作方,为未来的兑现埋下隐患。

财务层面的挑战同样不容忽视。10 年包修实质是长期或有负债,需要企业精准测算故障率并计提充足准备金。空调故障高发期多在使用 4-8 年后,当前政策的成本压力尚未显现,短期内无需承担实质支出,这种 “寅吃卯粮” 的特性,使其更像一场着眼当下的营销布局而非长期战略。

对标八年:小米对格力的 “像素级追赶”

小米此次的服务升级,并非突发奇想,而是八年来对格力持续 “对标学习” 的必然结果。2017 年小米首款空调以 4399 元高价对标日系品牌,年销量不足 5 万台惨遭溃败,直至转向性价比路线才重获生机。但中端市场的成功难以掩盖高端突破的困境,消费者在高端市场仍优先选择格力等传统巨头,这种差距倒逼小米开启了对行业霸主的系统性学习。

在核心性能指标上,小米实现了从跟跑到局部超越。能效比(APF 值)作为空调核心性能参数,是格力 “掌握核心科技” 的宣传基石。2021 年格力将主流挂机 APF 值提升至 5.27 后,小米 2022 款同价位机型迅速跟进;2025 款巨省电 Pro 更将 APF 值拉升至 5.65,形成性能优势。在极端环境适应性上,小米在格力 “60℃高温制冷” 技术基础上,进一步推出 “65℃高温制冷、-35℃低温制热” 的双指标,甚至广告运镜方式都与格力高度相似。

拆机实测数据显示,小米在硬件配置上已具备抗衡实力。其 1.5 匹机型采用双转子压缩机与双排铜管,压缩机震动小 30%、寿命长 20%,散热效率比单排铜管提升 30%。实测 12Hz 超低频运行时功耗仅 150W,较格力同价位机型 20Hz 的低频表现更优;7.18 的制热能效比更是实现 “1 份电搬 7 份热” 的能效突破。这种硬件升级为其 10 年包修承诺提供了一定技术支撑。

市场数据印证了追赶成效。2025 冷年截至 8 月,小米空调出货量达 680 万台,7 月市场份额升至 13.7% 位居第三。线上市场表现更为亮眼,15.8% 的份额与格力的 16.4% 仅差 0.6 个百分点,形成直接竞争态势。此次 10 年包修政策,正是在销量逼近的节点上,对格力核心优势的精准打击。

护城河之争:格力的底气与小米的短板

格力的强硬回应,源于其对 “长效保修” 护城河的绝对自信。自 2021 年推出 10 年包修服务以来,格力耗费巨资进行营销渗透,成功在消费者心智中将 “长期保修” 与 “高品质” 深度绑定。这种认知建立在其垂直整合的产业优势之上:拥有自主压缩机生产能力,掌控核心部件命脉;自建的生产基地与安装服务体系,实现了从研发到售后的全链条把控,这正是其 “十年不用修才是实力” 论调的底气所在。

对小米而言,最大的短板在于品牌沉淀与产业根基的缺失。空调作为信息不对称产品,消费者决策高度依赖品牌信誉与口碑积累。格力数十年积累的技术声望、渠道网络与用户信任,是小米短期内无法复制的。第三方调研显示,在 4000 元以上高端市场,格力的品牌提及率超过 60%,而小米不足 20%,这种认知差距成为其高端突破的最大障碍。

用户反馈的差异更凸显了双方的发展阶段。小米空调的好评集中在 “价格真香”“制冷快”“智能化强” 等性价比维度,1.5 匹新一级能效机型国补后仅 1175 元,较格力便宜近半,且无缝接入米家生态系统。但差评也直指要害:高空作业费、加长管费等隐性成本引发不满,部分用户吐槽安装费超过空调本身;48 小时的售后响应速度,与格力的 24 小时上门服务仍有差距。

小米近期的产品召回风波更动摇了承诺可信度。其汽车、充电宝等产品的质量问题,让部分消费者对空调 10 年包修的兑现能力产生怀疑。毕竟对一个仅拥有 8 年空调制造史的品牌而言,承诺覆盖比自身历史更长的服务周期,本身就需要消费者用信任投票。

未来博弈:承诺的兑现与行业的变局

这场 “十年之约” 的博弈,最终将由时间给出答案。对小米而言,短期收益已初步显现:政策发布即登上微博热搜,成功吸引年轻消费群体关注,在空调销售淡季制造了市场热度。这种营销效果远比直接降价更高效,且无需承担即时成本压力。但长期来看,能否建立备件库存体系应对未来的维修需求,能否规范第三方服务商的服务标准,能否在故障高发期维持服务质量,将决定这一政策是 “加分项” 还是 “信誉债”。

格力面临的则是差异化优势稀释的挑战。小米的跟进让 “10 年包修” 从格力专属卖点变为行业竞争标配,迫使格力重新寻找品牌区隔点。未来其可能会强化技术研发宣传,突出压缩机等核心部件的自研优势,或升级服务标准,通过 “十年延保”“主动维护” 等新举措重建壁垒。

对行业而言,这场对决或将引发连锁反应。美的、海尔等头部品牌可能迅速跟进服务升级,推动行业整体保修标准提升;中小品牌则可能因成本压力难以跟风,加速市场分化。最终受益的将是消费者,在品牌竞争中获得更优质的产品与服务。

从更长远视角看,这场较量本质是新势力与旧霸主的模式对决:格力代表的是 “制造 + 渠道” 的传统家电逻辑,小米则是 “互联网 + 性价比” 的新物种打法。10 年包修政策既是小米破局的利器,也是其短板的遮羞布。当营销热度褪去,真正决定胜负的,仍是产品质量的稳定性与服务承诺的兑现力。正如空调的制冷效果终究要在盛夏检验,这场 “十年之约” 的含金量,唯有等到 2035 年才能真正看清。

发表回复