清晨的早餐摊、午餐的便当盒、晚餐的餐桌,玉米几乎是国民级粗粮。但吉林省人民政府新闻办公室的提醒揭开了一个残酷真相:玉米是粗粮中最会 “伪装” 的选手,选错品种堪比吃精制主食。

按 250 克可食用部分计算(约一根中等大小玉米),不同品种的热量差距堪称 “天壤之别”:黄糯玉米热量高达 462 千卡,相当于 2.7 碗白米饭;花糯玉米紧随其后,约 400 千卡;而甜玉米仅 262 千卡,两者相差近 200 千卡,相当于多吃了一碗半米饭。这种差距源于成分差异:糯玉米含水量比甜玉米低 10% 以上,碳水化合物含量高 10%-30%,“干货” 里藏着更多热量炸弹。

更易被忽视的是烹饪陷阱。市售奶油玉米每 100 克热量达 210 千卡,是蒸玉米的 2 倍,额外添加的油脂让健康粗粮彻底沦为高热量食物。不少减肥者一顿吃两根糯玉米,看似健康,实则摄入 800 千卡热量,远超正常晚餐所需。

升糖比葡萄糖还快?糯玉米成 “控糖雷区”

对糖尿病患者和控糖人群而言,玉米的 “欺骗性” 更体现在升糖速度上。食物升糖指数(GI)的权威数据显示:

- 甜玉米 GI 值约 55,属于低 GI 食物,对血糖友好;

- 糯玉米 GI 值普遍在 80-90+,黑糯玉米甚至高达 106,远超葡萄糖(GI=100),比馒头(GI=85)、糯米饭(GI=87)升糖更快。

武汉科技大学附属老年病医院沈利亚主任解释:糯玉米 95% 以上是支链淀粉,这种淀粉进入人体后会被快速分解为葡萄糖,导致血糖在半小时内急剧飙升。68 岁的糖友刘阿姨就因误吃糯玉米,血糖从 5.4 飙升至 10.8,险些引发并发症。

更危险的是 “粗粮细做” 误区。将玉米打成糊后,淀粉糊化程度提高,与消化酶接触面积扩大,GI 值可飙升两三倍。原本低 GI 的玉米制品,摇身一变成为 “升糖加速器”。

天天吃玉米健康吗?3 个原则避开误区

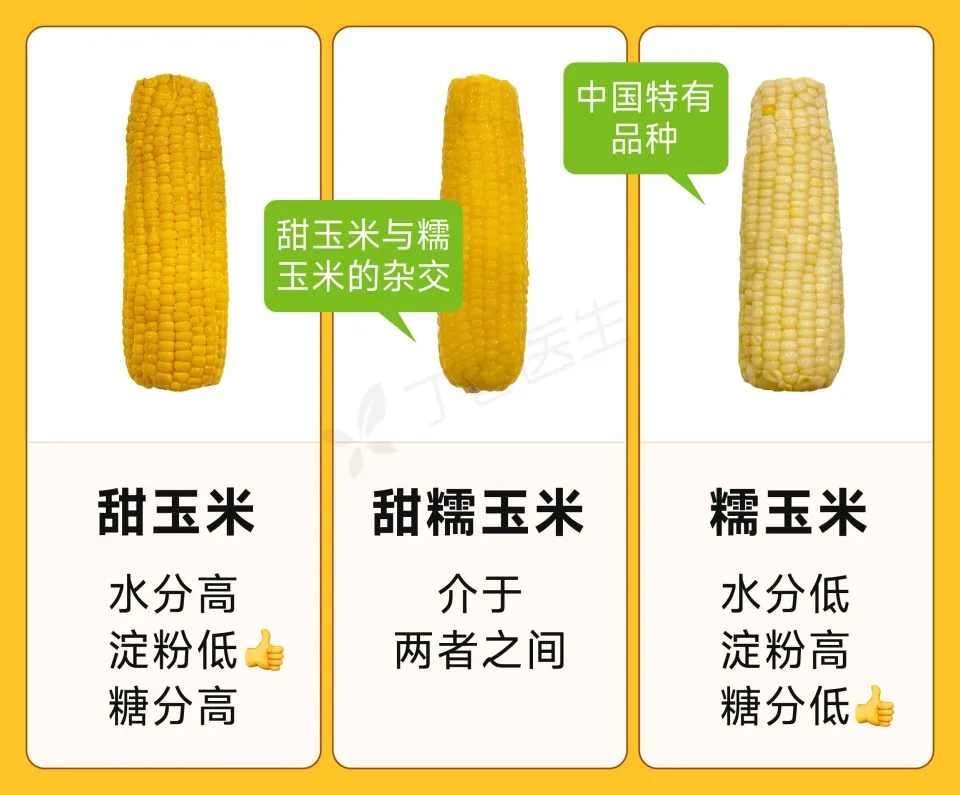

1. 品种选择:认准 “低热量 + 低 GI” 双标准

减肥和控糖人群应优先选择甜玉米(水果玉米),其不仅热量低,还富含维生素 B 族和膳食纤维,饱腹感能维持 4 小时以上。若偏爱糯玉米,需将摄入量控制在 100 克以内(约半根),并减少其他主食摄入。

2. 搭配公式:“主食 + 蛋白 + 蔬菜” 才是正确打开方式

单独吃玉米易导致营养失衡,推荐 “5:3:2” 主食搭配法:5 份玉米、3 份杂粮(燕麦、小米)、2 份精米,兼顾抗性淀粉与 B 族维生素。同时遵循 “1:1:1” 营养互补原则,玉米配毛豆补充赖氨酸,加鸡蛋或鱼虾完善优质蛋白,再搭配大量绿叶蔬菜延缓升糖。

3. 食用细节:啃干净胚芽,冷藏后更健康

玉米胚芽是营养核心,含丰富不饱和脂肪酸、维生素 E 和 B 族维生素,啃食时需尽量刮净残余颗粒。煮好的玉米冷藏后,抗性淀粉含量会增加 23%,这种淀粉不易被小肠消化,能减少 40% 的热量吸收,适合体重管理者。

不止玉米!这些 “伪粗粮” 更易踩坑

玉米的误区只是冰山一角,生活中还有三类 “假粗粮” 需警惕:

- 糯性主食:大黄米、黑糯米等 GI 值堪比白米,熬粥后升糖更快;

- 精制粗粮制品:网红全麦面包多以小麦粉为主,添加大量糖油;

- 奶茶小料:糖渍燕麦、芋圆等 “粗粮” 配料,每 100 克含糖量超 15 克。

中国居民膳食指南建议,每日粗粮摄入量应控制在 50 克左右,占主食的 1/3-1/2 即可。老人、小孩及肠胃弱者需减半,避免膳食纤维加重消化负担。

粗粮好不好,选对吃法是关键

玉米本身并非 “健康敌人”,选错品种、吃错方法才是发胖升糖的根源。记住 “选甜不选糯、搭蛋白蔬菜、控量不贪多” 的原则,让这根金黄的粗粮真正成为健康饮食的助力,而非隐形负担。

发表回复